Ottoniens et Empire durant l\'An Mil PDF

| Title | Ottoniens et Empire durant l\'An Mil |

|---|---|

| Author | Elodie Mannian |

| Course | Histoire médiévale |

| Institution | Université Lumière-Lyon-II |

| Pages | 5 |

| File Size | 202.2 KB |

| File Type | |

| Total Downloads | 52 |

| Total Views | 127 |

Summary

Ce cours étudie les Ottoniens et la renaissance de l'Empire, avec l'accession au pouvoir des Ottoniens, la rénovation impériale, et l'affirmation du pouvoir impérial durant l'An Mil....

Description

1

Les Ottoniens et la renaissance de l'Empire I.

L'accession au pouvoir des Ottoniens

En Francie orientale ou Germanie (issue du partage de Verdun), les descendants de Louis le Germanique se sont succédé, cumulant éventuellement (Charles le Gros, puis son neveu Arnulf) titre royal et titre impérial. Mais devant les difficultés de la défense, la réalité du pouvoir appartient de plus en plus à ceux qui se trouvaient à la tête de ce qu’on appelle les « duchés nationaux » (ducs de Saxe, de Lotharingie, de Franconie, de Souabe, de Bavière), et qui deviennent progressivement autonomes du pouvoir royal. Quand le tout jeune Louis IV, fils d’Arnulf, meurt en 911, les grands du royaume, pris par l’urgence de la lutte contre les Hongrois, portent à la royauté le duc Conrad de Franconie (qui n’était carolingien que par sa mère), et, à la mort de celui-ci en 919, le duc de Saxe Henri Ier dit l’Oiseleur qui n’avait pas de lien de parenté avec les Carolingiens. La dynastie saxonne, qui arrive au pouvoir avec Henri Ier en 919, reste à la tête de la Francie orientale jusqu’en 1024. Au prix de la reconnaissance de l’autonomie des duchés, Henri relève l’image de la royauté : - en mettant la main en 925 sur l’essentiel de la Lotharingie ; - en battant les Hongrois en 933 (à Riade), et en imposant son protectorat aux Slaves de l’Ouest ; - et en parvenant à transmettre la couronne à son fils Otton, qui lui succéda en 936 avec l’approbation des autres ducs. L’autorité du roi est soumise à un compromis fragile : le souverain continue à être élu par les grands, mais l’usage veut que les électeurs se bornent à ratifier l’ordre de succession héréditaire. Pour assurer cette succession, les rois prennent d’ailleurs soin d’associer au pouvoir ou de couronner leur fils de leur vivant. Le pouvoir royal, bien que limité par celui des Grands, est donc restauré, et la dynastie se maintient au pouvoir pendant près d’un siècle. À Henri Ier succède donc son fils Otton Ier, roi de 936 à 976. Son règne, dans la continuité de l’œuvre de son père, se caractérise par sa capacité à réaffirmer le pouvoir royal face à l'aristocratie. Il s'appuie sur l'épiscopat (évêques) à qui il confie de grandes prérogatives politiques. Il s'appuie sur les membres de sa familia (réseau de fidèles et de parents). Ainsi, le roi dispose d'une aristocratie de service, qui lui est fidèle. En outre, il les contrôle par le biais des élections épiscopales (il élit ses fidèles en priorité). Souverain énergique, Otton lutte contre les Hongrois (victoire de Lechfeld en 955) et mène une politique de conquête et de christianisation des peuples de l’est (Bohème, Pologne, Hongrie). Le prestige qu’il retire de ses victoires contre les païens1 et de l’autorité qu’il a sur les différentes régions de l’Europe lui permettent d’envisager la reprise du titre d’empereur, qui est vacant depuis 924 (et la mort de Béranger Ier de Frioul).

1

Exemple de la conquête et christianisation des Wendes, Slaves païens établis à l’est de l’Elbe, dont la conquête est annihilée par une révolte à la mort d’Otton II.

2 II.

La rénovation impériale

À la faveur de la lutte pour la suprématie en Italie, Otton prend pied dans la péninsule et mène la rénovation impériale. A la mort de Lothaire (fils de Louis le Pieux, l’un des trois souverains du partage de Verdun, souverain de Lotharingie) en effet, l’Italie échoit à Louis II, roi d’Italie et empereur (855-875), puis elle est disputée entre plusieurs descendants carolingiens, dont Bérenger de Frioul, assassiné en 924, est le dernier à porter le titre impérial. Appelé à la rescousse par l’un des partis en lutte, Otton Ier descend en Italie en 951 et s’empare de la couronne des Lombards. Il se fait ensuite couronner empereur par le pape lors de sa seconde descente en Italie en 962, à Rome, fondant ainsi un nouvel « Empire romain », qu’on appellera désormais « Empire romain germanique ». Il profite aussi de sa position de force pour exiger des Romains que dorénavant toute élection pontificale soit soumise à l’approbation d’Otton ou de son fils : il s’assure ainsi du contrôle absolu de l’empereur sur l’élection pontificale. -

Le concept d’Empire oscille alors encore entre deux acceptions : Soit la réunion des trois royaumes (Francie occidentale, Lotharingie, Germanie) et des satellites de l’Est ; Soit un pouvoir supérieur, un droit à la suprématie sur l’ensemble des États d’Occident, voire sur toute la chrétienté. Cette prérogative serait issue alors de l’Empire romain, et carolingien, et récupérée par Otton Ier.

Toujours est-il qu’Otton contrôle un territoire étendu, allant de la Saxe à l’Italie. Il comprend la Francie orientale de 843, la Lorraine (ou Lotharingie), et l’Italie (contrôlée depuis 951). Cette rénovation impériale rencontre l’opposition des Byzantins encore présents dans l'Italie du sud. Le Basileus (roi, au sens d’empereur ici, en grec) se considère en effet comme l'unique héritier de l'Empire romain, mais il n’a pas les moyens de contre-attaquer. Otton propose alors et obtient le mariage de son fils, Otton II, avec une princesse byzantine : il s’agit d’unir Occident et Orient. En 967, Otton II, qui avait été couronné empereur par le pape en 967, épouse à Rome la byzantine Théophano. Otton II succède à son père et règne de 973 à 983. Il poursuit la rénovation impériale, et tente notamment de s’imposer par les armes en Italie du Sud, face aux Byzantins et aux musulmans, mais c’est un échec. À sa mort, le futur Otton III n'a que 3 ans, mais après une longue régence assurée par sa mère et sa grand-mère, il est couronné empereur en 996. Sous le règne d'Otton III (983-1002), l'idée impériale connaît des progrès importants. Ce dernier a notamment bénéficié d'une solide éducation, à la fois germanique et latine et grecque. C'est de plus un homme doué d'une bonne formation scientifique ainsi que d'une bonne connaissance du maniement des armes. Otton III, dont la personnalité est par ailleurs marquée par une forte piété tendant au mysticisme, a pour projet politique la restauration de l’empire romain, voire la réunion des empires d’occident et d’orient en une unique chrétienté, dont Rome deviendrait la capitale. Il se heurte dans ses projets à l’hostilité de l’aristocratie moderne, mais bénéficie de soutiens importants, notamment de la part de la papauté : à la mort de son cousin le pape Grégoire V, qui l’a couronné empereur, Otton III fait pape Gerbert d’Aurillac, écolâtre et archevêque de Reims, qui devient donc pape en 999 sous le nom de Sylvestre II (Cf. le 1er pape Sylvestre, au IVème siècle, pape à Rome, du temps de l'empereur Constantin [1er empereur converti au christianisme]). Gerbert (pape de 999 à 1003) est l’un des principaux conseillers d’Otton. L’objectif d’Otton III est de mettre en place une alliance entre empereur et papauté pour le gouvernement de la chrétienté. Néanmoins, avec la

3 mort d'Otton III en 1002, ce projet échoue. Le pouvoir et la couronne impériale passent alors au duc de Bavière Henri II. C’est donc au moment où l’atomisation de l’autorité est la plus grande en Occident que le rêve unitaire, celui qu’exprime l’idée d’Empire, se fait le plus fort. Car cet Empire rénové en 962, les Ottoniens l’ont voulu supérieur aux autres royautés occidentales, les empereurs ottoniens se considérant volontiers comme désignés par Dieu pour conduire les destinées de la République chrétienne, alors que leur pouvoir avait une base ethnique (allemande) et géopolitique (Allemagne + Italie) très réduite par rapport à celui de Charlemagne.

III.

L’Empire vers l’an mil2

Le programme de restauration impériale mené par Otton III est abandonné par son successeur, Henri II, qui recentre l’action royale sur l’Allemagne, tandis que la papauté retombe aux mains de la noblesse romaine, et que l’Italie du Nord se dote de son propre roi. À la mort d’Otton III, l’empire est donc un ensemble de territoires impressionnants par leur étendue, mais qui cette entité recouvre une grande diversité, à la fois du point de vue du statut des territoires, de leur lien avec le pouvoir central, du degré d’occidentalisation. Le royaume de Germanie est le centre de gravité de cet ensemble, mais en l’absence de capitale, les souverains pratiquent l’itinérance à grande échelle (entre Italie, Germanie, et territoires périphériques : tous les souverains pratiquent alors l’itinérance, mais celle de l’empereur a une amplitude particulièrement forte). Le royaume est divisé en grandes unités territoriales, les duchés et les marches, qui se sont au Xe siècles surimposées à la répartition carolingienne en comtés : - Les duchés de Saxe, Souabe et Bavière se partagent la Francia orientalis. On les appelle souvent duchés « nationaux » ou « ethniques » parce qu’ils correspondent plus ou moins aux territoires des différents peuples germaniques du Haut Moyen Age. - La Franconie, 4e duché, occupe une situation stratégique au centre du royaume : elle appartient aux souverains, Otton Ier l’ayant rattachée à la Couronne. - Trois autres duchés se sont formés à la périphérie du royaume : la Lorraine (divisée en 2 en 959) et la Bohême. - Les marches reprennent l’idée carolingienne de glacis protecteurs aux frontières orientales de l’Empire. Elles sont dirigées par des margraves (Markgraf) qui exercent d’importants pouvoirs militaires. Au XIe s., les marches sont celle du Nord (bientôt appelée Brandebourg), la Lysace, la Misnie ; au sud-est, l’Autriche, la Carinthie, la Carniole et la Styrie. La circonscription de base reste le comté. Cependant, de nombreuses zones des comtés, comme celles contrôlées par des seigneurs laïques puissants ou par l’Église3, échappent au contrôle du comte. Si les droits comtaux deviennent héréditaires à peu près partout au XIe s., ils ne se réduisent pas moins de façon très nette. Même si les comtes ne sont François MENANT, Les Capétiens: histoire et dictionnaire, Paris, France, R. Laffont, 1999, vol. 1/, p. 518 et suiv. 3 L’Empire se distingue ainsi par de nombreuses seigneuries ecclésiastiques, la plupart des villes étant smouises à leur évêque, et des monastères constituant des États.

2

4 pas tous égaux : certains relèvent directement du roi, et peuvent être l’égal des ducs (comme le comte palatin du Rhin), d’autres sont soumis à un duc ou à un margrave. De même, la hiérarchie féodale qui se met progressivement en place est très hétérogène. L’identité nationale de la Germanie ne se précise que très lentement en raison de la force des duchés « nationaux », mais aussi de la force de l’idée d’Empire. Il n’y a donc pas d’État allemand à proprement parler, mais plutôt une communauté linguistique et culturelle en Germanie, et une germanisation progressive des duchés et des marches. Par ailleurs, l’empereur n’a pas subi le même morcellement et privatisation de son pouvoir que le roi en France : il est toujours, au milieu du XIe s., maître de la justice, il dispose d’une armée puissante, et il est respecté et obéi dans l’ensemble de ses États. Cependant, la persistance du système de monarchie élective, et l’insuffisance et l’instabilité des domaines de la monarchie (les souverains disposent en effet directement uniquement de la Franconie, à laquelle s’ajoutent leurs propres possessions familiales) portent en germe l’affaiblissement de l’autorité impériale qui se produit au cours de la période suivante. Conclusion : de grands empereurs à la puissance contestée. Pouvoir électif ou pouvoir dynastique ? A partir de 1039, Henri III porte pour la première fois le titre de Rex Romanorum, roi des Romains. Il est acclamé par les princes et il a vocation d’être sacré par le Pape. A partir de Henri III, on considère donc que le roi élu par les princes allemands est considéré en quelque sorte comme l’empereur désigné, ce qui conduit à une certaine confusion de l’Empire avec le Regnum Germaniae. Les princes d’Empire, vassaux direct du roi des Romains, qui considèrent qu’ils ont vocation à désigner les souverains sont une centaine, majoritairement des ecclésiastiques. Seuls 18 d’entre eux sont des laïcs : il s’agit du duc puis roi de Bohême, des ducs du Souabe, de Bavière, de Saxe, d’Autriche (marche de l’Est), de Styrie, de Carinthie, de Lorraine, de Brabant ; des margraves de Brandebourg, de Lusace, de Misnie, de Moravie ; des comtes palatins du Rhin et de Saxe ; du landgrave de Thuringe ; du comte d’Anhalt et du marquis de Namur. L’affirmation du pouvoir impérial et ses contestations. L’affirmation du pouvoir symbolique du pouvoir impérial Cette affirmation se fait par le sacre et le couronnement impérial. Lors du sacre, l’empereur reçoit du pape l’onction qui fait de lui le vicaire du Christ su la Terre ; et il reçoit ensuite les symboles impériaux : - la couronne aux huit plaquettes d’or symbolisant la nouvelle Jérusalem et surmontée d’une croix ; - le manteau bleu brodé d’étoiles symbolisant les terres de l’Univers ; - le globe d’or évoquant tous les peuples qu’il protège ; - et l’anneau, symbole de son union avec la communauté des chrétiens.

5 Les empereurs Saliens et Staufen ont développé, à partir du sacre et du couronnement, une véritable théologie impériale, montrant que l’empereur est digne de régner sur tous les peuples chrétiens par sa capacité à gagner des batailles, à exercer la justice et à protéger l’Eglise ; les titres d’Imperator Augustus, de Servus Apostolorum (serviteur des Apôtres), ou de Deo coronatus (couronné par Dieu), marquent cette théologie impériale dont l’apogée est concrétisée par l’idée que l’autorité universelle et éternelle sur les peuples chrétiens est partagée par le Pape et l’Empereur. La doctrine impériale envisage ce partage soit selon l’égalité parfaite entre les deux pouvoirs, soit selon une idée de la suprématie impériale qui fait du Pape son adjoint. Cette conception culmine au 12ème siècle avec Frédéric Barberousse et au 13ème siècle avec Frédéric II ; mais elle ne peut qu’engendrer des conflits avec les autres détenteurs d’une autorité en Europe et singulièrement avec le Pape. L’autorité universelle de l’Empereur contestée par l’autre autorité universelle : celle du Pape. Aux 10ème et 11ème siècles, les empereurs ottoniens et saliens ont exprimé la conception de leur mission en s’appuyant sur l’Eglise comme base de leur pouvoir ; ils sont intervenus directement dans la désignation des évêques de l’Eglise allemande puis dans l’élection de l’évêque de Rome, le Pape. Ce sont les empereurs ottoniens qui ont lancé le mouvement de l’investiture laïque : l’ordination de l’évêque s’accomplit seulement après qu’il a reçu de l’empereur l’investiture des biens épiscopaux et, à partir de Henri III (10391056) l’empereur remet la crosse et l’anneau, pourtant respectivement symbole du rôle de pasteur de l’évêque et des noces spirituelles de l’évêque et de son église. Une trentaine d’évêques et près de 80 abbayes royales sont ainsi totalement au service de l’empereur et sont en quelque sorte la principale institution politique au service de l’Empire. C’est pourquoi le choix des évêques et des abbés allemands se fait (par l’empereur) davantage en fonction de leurs capacités administratives et de leur sens politique qu’en fonction de leurs qualités spirituelles. Mais la réforme dite « grégorienne » du 11ème siècle aboutit à la querelle des investitures, sous le pontificat de Grégoire VII et provoque la crise de Canossa, en 1076, entre le Pape et l’empereur Henri IV. Mais la question de la désignation des évêques n’est réglée que par le concordat de Worms en 1122. C’est un compromis : l’investiture spirituelle ne peut être donné que par le Pape ou son représentant, au moyen de la crosse et de l’anneau ; en échange, l’empereur se voit reconnaître un droit d’intervention dans l’élection à laquelle il peut être présent et il conserve la possibilité d’investir l’évêque de biens temporels. Frédéric Barberousse reprit, peu à peu, le contrôle des nominations dans le royaume d’Allemagne....

Similar Free PDFs

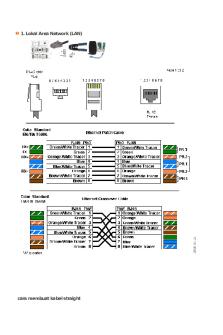

LAN Center

- 7 Pages

Virtual LAN

- 5 Pages

LAN prac 1 - Lan practical 1

- 5 Pages

MAKALAH WIRE LAN DAN WIRELESS LAN 2

- 10 Pages

Roman Empire

- 3 Pages

Lokal Area Network (LAN

- 9 Pages

MIL-C-63989C

- 27 Pages

MIL Lesson PLAN

- 1 Pages

MIL-Q1 Mod6

- 29 Pages

MIL WEEK4 Answersheets

- 2 Pages

3Cuentos Las Mil Noches

- 92 Pages

Mil hdbk 217f - Apuntes

- 205 Pages

questions on lan /man

- 7 Pages

Popular Institutions

- Tinajero National High School - Annex

- Politeknik Caltex Riau

- Yokohama City University

- SGT University

- University of Al-Qadisiyah

- Divine Word College of Vigan

- Techniek College Rotterdam

- Universidade de Santiago

- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang

- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

- Baguio City National High School

- Colegio san marcos

- preparatoria uno

- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107

- Dalian Maritime University

- Quang Trung Secondary School

- Colegio Tecnológico en Informática

- Corporación Regional de Educación Superior

- Grupo CEDVA

- Dar Al Uloom University

- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería

- 上智大学

- Aakash International School, Nuna Majara

- San Felipe Neri Catholic School

- Kang Chiao International School - New Taipei City

- Misamis Occidental National High School

- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros

- Kolehiyo ng Pantukan

- Batanes State College

- Instituto Continental

- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)

- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu