Resumen General DE LA Materia PDF

| Title | Resumen General DE LA Materia |

|---|---|

| Author | Martín Alonso Candil |

| Course | Formación y Capacitación |

| Institution | Universidad Nacional de Lomas de Zamora |

| Pages | 102 |

| File Size | 1.8 MB |

| File Type | |

| Total Downloads | 218 |

| Total Views | 789 |

Summary

Warning: TT: undefined function: 32UNIDAD 1Rubén Lucero – La formación para el trabajoEl proceso histórico que da cuenta de la relación del hombre con la producción nos remite a la figura del artesano como antecesor directo de la producción industrial en serie, en donde lo producido estaba íntimamen...

Description

UNIDAD 1 Rubén Lucero – La formación para el trabajo El proceso histórico que da cuenta de la relación del hombre con la producción nos remite a la figura del artesano como antecesor directo de la producción industrial en serie, en donde lo producido estaba íntimamente ligado a sus habilidades, y su sistema de producción se organizaba sin división del trabajo. En el artesano reposaba el dominio de la técnica sobre sus herramientas, constituyendo una forma indivisa del trabajo. La división del trabajo fue fruto de la necesidad de elevar la eficiencia de los sistemas productivos y el trabajo se fue dividiendo en diferentes especialidades a partir de la Revolución Industrial. Con la división del trabajo y la especialización en distintas áreas, la producción pasa a ser lo resultante de un conjunto de ideas concebidas desde distintos sectores y actividades fragmentadas tanto en responsabilidad como en ejecución. En su evolución histórica, las organizaciones de producción se remontan a dos corrientes desarrolladas hace aproximadamente un siglo, por un lado, Frederick Taylor desarrolló un modelo, conocido como “Administración científica”, sobre la base de la tecnología que le proveyó la revolución industrial. Por la misma época, Max Weber articuló un modelo que llamó “burocracia”, que contenía principios de organización, tales como: sistemas de relaciones jerárquicas y cadena establecida de mando como mecanismo fundamental de coordinación. Este tremendo salto que significaron estas ideas en comparación con las formas de organización anteriores se dieron en llamar “la burocracia mecánica” que surgió emergente de la fusión de las corrientes descriptas, con las que se alcanzaron niveles de rendimiento nunca antes obtenidos, mejorando a la vez el desempeño individual y la coordinación entre unidades de las organizaciones. La evolución de los sistemas productivos, tuvo su hito principalmente en EEUU, y los contextos de la 1° y 2° guerra mundial forzaron a su vez la producción a gran escala dentro de un formato de división del trabajo característico de la organización taylorista. A efectos de ubicarnos dentro de un abordaje conceptual más reciente debemos observar que la organización industrial actual opera en contextos de alta incertidumbre, donde palabras como globalización y regionalización implican nuevos desafíos de competencia, de incesante desarrollo tecnológico, de comunicaciones cada vez más ágiles y con señales del mercado altamente cambiantes y complejas en donde se observan una importante variedad de consecuencias como por ejemplo: - Que los productos poseen ciclos de vida más cortos. - Que los clientes son más exigentes en términos de calidad de los productos. - Que el avance de la tecnología aplicada a la producción es incesante. - Que existe una dinámica de la competencia nacional o internacional. En este contexto el paradigma fordista-tayloriano ha comenzado a ser erosionado, a pesar de mantenerse vigente en las economías menos desarrolladas. No obstante este cambio en todos los casos está relacionado con el cambio de las necesidades sociales, donde la individualidad genera una demanda específica, con requerimientos propios, en un marco de globalidad de los mercados y de una enorme velocidad de cambio tecnológico. Hay que enfrentar un consumidor exigente, conocedor, que requiere productos y servicios personalizados. A través de la tecnología, se obliga a la modificación del trabajo y, por ello, a la modificación de 1

los procesos de formación. Esta nueva concepción se concentra en torno a nuevos conceptos de gestión, tales como especialización flexible, capacidad de innovación y capacidad de aprendizaje. La segunda cuestión referida a los saberes del trabajo constituye una perspectiva del aprendizaje de las personas vinculada al mundo laboral sabiendo que se trata de un proceso dinámico e inherente a la naturaleza humana y que como tal ocurre en todos los ámbitos donde el hombre actúa a lo largo de su vida. Sin embargo en el ámbito laboral, el trabajador aprende y se desarrolla permanentemente, adquiriendo distintas competencias que le permiten adaptarse a los entornos laborales y también a mejorar su productividad. La tercer dimensión está relacionada con la problemática del empleo y la exclusión como factores estructurales y dinámicos a la vez, porque contribuyen a configurar al mercado laboral y también a los restantes espacios sociales donde son refugio para una gran franja de trabajadores, tales como el empleo precario, del empleo no registrado o de las distintas manifestaciones del autoempleo y economía informal. Manuel Castells nos señala que las sociedades modernas se ven seriamente afectadas por las transformaciones tecnológicas y organizativas, destacando las de "polarización y fragmentación social”, que inciden e incidirán por algún tiempo sobre la evolución del empleo. Cuando se analiza el problema argentino desde la perspectiva de la formación para el trabajo se advierten los déficits estructurales en materia de educación y formación para el trabajo, que no generan suficiente capital humano adecuado para acceder a los puestos de trabajo, ya sean nuevos o aquellos que como producto de la reactivación del mercado interno vuelven a ser solicitados por las empresas industriales, comerciales o de servicios. Estas fallas estructurales en el sistema de oferta de formación para el trabajo, no pueden entenderse tan solo como un problema de acceso a la educación, sino que compromete otros derechos elementales, ya sea los derechos civiles y políticos o el derecho al empleo. Estudio de la interacción entre el trabajo y la educación Tres puntos de vista: - La relación de la educación con la estratificación social: esto se debe a que la educación constituye, en el mundo actual, una institución central en la asignación de roles sociales y a su vez, la ocupación tiene un papel central en la definición del estatus de las personas. - La repercusión de los cambios de la organización del trabajo en el sistema educativo: desde el comienzo del desarrollo de los sistemas educativos modernos, estos han tendido a especializarse según los destinos laborales esperados para sus alumnos, tanto en la duración de los estudios como en su especificidad. - Las diferencias entre la racionalidad educativa y la racionalidad productiva: varios autores han señalado que el sistema educativo no resulta capaz de enfrentar los desafíos de enfrentar el paso de una sociedad en donde la escuela resulta excesivamente ligada a los valores de la sociedad industrial, a otra cuyos valores están más ligados a una sociedad postindustrial o del conocimiento. En ese contexto, la educación planea su currículum con años de anticipación y en ciclos largos y escalonados, con respecto a los avances en la organización del trabajo y la tecnología. La mayoría de las organizaciones han experimentado enormes cambios en términos de

2

conocimientos, mientras que el sistema educativo solo ha experimentado cambios poco relevantes y más bien ha adoptado comportamientos endogámicos. El rol de la educación técnica La formación técnica ha cumplido un rol en su evolución histórica, y existen al menos dos visiones, un enfoque del tipo de “recursos humanos”, que sitúa a la función de la educación casi exclusivamente como proveedora de personal calificado al sector productivo, y un enfoque “reproductivista”, en donde la educación es un factor de reproducción de un sistema social dado, que finalmente le da continuidad a un sistema de clases. La incorporación de la formación para el trabajo en los sistemas educativos - A partir de la Rev. Industrial se comienza a hablar de la preparación de la mano de obra necesaria para la producción. - En Argentina existió consciencia a nivel teórico, pero a la vez una resistencia de la estructura real. - El núcleo del conflicto fue que se le asignó a la educación una función pública. Principales cambios económicos y sociales en Argentina y su impacto sobre el empleo y la formación para el trabajo - La incorporación al mercado mundial en calidad de exportador de materias primas. (Principalmente los cereales) - La ampliación de la infraestructura de transporte. (Principalmente vías férreas y puertos) - La creciente complejidad técnica de las actividades productivas. El desarrollo industrial del período se realizó sobre la base de industrias ligadas a las actividades agropecuarias. Rubén Lucero – De la generación del ‘80 al primer peronismo (Antecedentes y evolución de la F.P) Las primeras fases del proceso de industrialización en Argentina, son señaladas como un modelo económico “de mercado” con un “desarrollo industrial tardío”, dado que, las fuerzas económicas que protagonizaron el proceso de sustitución de importaciones tendieron a concentrarse en las industrias tradicionales, fundamentalmente por su menor demanda de inversiones, por su baja complejidad tecnológica, por su menor escala de producción y por una organización productiva más sencilla. En la década de 1930, la sencillez de los procesos productivos desestimularon las inversiones en tecnología, limitando las posibilidades de formación en calificaciones más complejas, ya que las tareas no requerían de una formación especial más allá del proceso mismo de producción. Este contexto pudo haber sido una primera señal de desarticulación entre el sistema educativo y el desarrollo industrial, debido a la baja complejidad tecnológica. En nuestra revisión sobre los vínculos entre desarrollo económico y la formación, hemos observado que las primeras señales se producen con la crisis sociopolítica de fines de siglo XIX y principios del siglo XX, y la emergencia de un incipiente movimiento obrero y, también por la creciente clase media urbana, que se constituyen en una potencial amenaza al “status quo” de la elite dominante. La incorporación de las escuelas de artes y oficios se ha interpretado como la necesidad de crear un instrumento de control socio-político, para desviar de la educación humanista a la naciente clase media con aspiraciones de ascenso social y participación política y también para controlar y 3

pacificar a la incipiente masa trabajadora. Surgen así las primeras propuestas de adquisición de conocimientos y destrezas producto de la nueva sociedad tecnológica. El surgimiento de las nuevas alternativas profesionales procura que determinados sectores sociales en ascenso no accedan a los circuitos educativos más altos, teniendo en cuenta que por entonces se produce una incorporación masiva de sectores medios al sistema político y al sistema educativo. El sistema educativo en la etapa previa a 1930, se ajustó a los requerimientos de un modelo económico basado en una estructura de carácter primario y orientada a la exportación de materias primas. La política de los sectores dominantes tendiente a desviar a los nuevos sectores medios urbanos y a la incipiente clase trabajadora se consuma con los intentos de vedar el acceso a la universidad a los sectores medios, y con la creación de escuelas de artes y oficios, derivando a la masa trabajadora hacia alternativas terminales referidas a ciertas orientaciones prácticas o laborales. Luego de la crisis de 1930 va a comenzar un proceso diferente, con la activa participación de los sectores sociales emergentes, dando forma a múltiples iniciativas de formación. Es posible distinguir dos etapas en la vinculación del modelo productivo con el sistema educativo, en un proceso que inicialmente no registra articulaciones entre los saberes del trabajo y los saberes socialmente válidos para la elite, pero que después, con la emergencia de nuevos actores sociales, fue abriendo un circuito educativo que va a incorporar a la formación para el trabajo como una estrategia política, pero también como posibilidad de inclusión social y participación ciudadana para los nuevos sectores sociales emergentes: los obreros. El modelo económico evoluciona desde una primera etapa subordinada al modelo agroexportador (entre 1880 y 1930), que se caracterizó por tener una industria manufacturera sencilla. Sin embargo, la propia dinámica de los sectores agro-ganaderos propiciaron el surgimiento de otras industrias, que se fueron complejizando para atender a los mercados externos. La segunda etapa, que se inicia con la crisis de 1930, provocó la caída de las exportaciones primarias y, en ese mismo contexto, tuvo lugar un acelerado proceso industrializador, estableciendo nuevas industrias o impulsando las que habían aparecido anteriormente, modificando la morfología de la estructura productiva. El sistema de formación técnico-profesional en el proyecto político de Perón Se planea una relación diferente entre las decisiones del Estado, las características para el desarrollo y la formación para el trabajo como parte de una política pública. Existe la necesidad de formar mano de obra calificada y el personal directivo necesario para el desarrollo, siendo el Estado un actor fundamental. Los proyectos educativos vinculados a la formación para el trabajo • 1er período (Segunda mitad del S.XX) - Ley de Educación Común - Proyectos vinculados a la enseñanza agrícola y minera - Proyectos vinculados a la enseñanza de oficios ligados a la industria - Los estudios superiores tradicionales • 2do período (Posterior a la crisis de 1930) - La relación entre el comienzo de la sustitución de importaciones y el surgimiento de la enseñanza técnica (baja complejidad tecnológica). La expansión industrial después del año 1930 dio cuenta del problema de la falta de personal calificado para la tarea industrial, que en parte fue resuelto por 4

inmigrantes extranjeros, pero que se hizo cada vez más insuficiente por la crisis internacional. El problema de insuficiencia de mano de obra calificada persistió durante toda la década y el sistema educativo estatal participó parcialmente de las iniciativas de formación en oficios en el periodo. - La creación del Sistema Nacional de Formación en 1944 (CNAOP –UON), que organiza y legitima la formación técnico profesional de los trabajadores. - La creación del CONET en 1969, que organiza la educación técnica y la formación profesional en el marco de un método desarrollista. • 3er período (1976-1990) - Proyecto neoliberal. • 4to período (2003) - Reconstrucción de la educación técnico-profesional. María Antonia Gallart – La escuela técnica y sus raíces El siglo XIX presenció la instalación del sistema de educación formal como un continuo que integraba a las nuevas generaciones desde la infancia hasta la juventud y que las instruía en un conjunto de contenidos y competencias. Tenía su eslabón más frágil en la enseñanza secundaria o media. En la mayoría de los países europeos se fue desarrollando un dualismo entre una rama de la educación media dirigida a estudios propedéuticos que fueran base de los desarrollados en la educación superior, a la que concurrían los “herederos” de las clases medias con capital cultural y económico. Por otro lado se desarrollaron aprendizajes postbásicos dirigidos a oficios y a las nuevas ocupaciones especializadas en la industria. El más creativo y eficaz de los modelos de integración de enseñanza escolar y aprendizaje fue el del sistema dual desarrollado en algunos países del centro de Europa. En este sistema se alternaba la enseñanza escolar con la práctica en el taller o la fábrica. Los graduados obtenían una certificación profesional que les permitía ejercer una ocupación calificada en un mercado fuertemente regulado y un título educativo medio que no brindaba acceso a carreras universitarias. Obviamente, esta segunda rama de estudios postbásicos orientada a la inserción temprana en el mercado de trabajo atendía mayoritariamente a los sectores obreros y de clase media baja. Dos fenómenos en el siglo XX complicaron este modelo; uno fue la extensión de la matrícula escolar a la inmensa mayoría del grupo de edad y el otro, las progresivas dificultades de inserción de los adolescentes y jóvenes en el mercado de trabajo. Se necesitaron mayores niveles educativos para acceder a niveles ocupacionales semejantes. Esto motivó una fuga hacia delante de los estudiantes, en busca de certificaciones cada vez más avanzadas. Las ambiciones de igualdad de oportunidades que signaron la segunda mitad del siglo XX, y la crisis del empleo de fines de dicho siglo, convirtieron a esa dualidad en una segmentación. Las nuevas tecnologías agregaron un nuevo ingrediente a este problema; el dominio de calificaciones correspondientes a habilidades manuales y utilización de maquinarias fue reemplazado por competencias más complejas que implicaban el desarrollo de niveles mayores de pensamiento abstracto y capacidad de decisión. La relación entre niveles socioculturales y económicos de la familia, deserción temprana del sistema educativo, y bajos resultados en las mediciones de calidad de la educación adquirida, mostraron que las bases necesarias para la formación laboral de la mayoría de la población joven eran una 5

asignatura pendiente. En el comienzo del siglo XXI, el incremento de la pobreza y la desigualdad, y las crisis de los sistemas educativos hacen que este tema sea de crucial importancia. El fantasma de la dualidad curricular y la restricción temprana de las oportunidades educativas y laborales de muchos jóvenes sigue presente, aunque dicho dualismo esté más escondido. La enseñanza secundaria extendida a todo el país fue implementada tempranamente en la Argentina. A mediados de la década de 1870 se crean los colegios nacionales que eran bachilleratos principalmente propedéuticos, pero pronto se agregaron escuelas comerciales y normales (de formación de maestros primarios). Llegaban a una minoría de la población, pero a fines de siglo los hijos de inmigrantes tenían una fuerte participación en los inscriptos. En 1897 se creó la primera escuela industrial, la cual centraba sus contenidos en la enseñanza científico-tecnológica, a diferencia de las otras ramas cuyo currículo era predominantemente enciclopédico. Tenía un currículo basado en los principales procesos industriales de la época (mecánica, construcción, electricidad, y química). Los egresados se graduaban como técnicos nacionales y podían seguir estudios universitarios de ingeniería. La educación técnico industrial tuvo dos objetivos manifiestos: uno, era desviar la matrícula de las modalidades mayoritarias de la educación secundaria que se consideraban “fábricas de empleo público”, hacia carreras más útiles. La segunda, muy unida a la primera, era promover mandos medios para la naciente industria que se consideraba sería una actividad principal en el futuro del país. Paralelamente, en 1909-1910 fueron creadas Escuelas de Artes y Oficios, en las cuales se enseñaba Herrería, Carpintería y Mecánica. Se podía asistir habiendo aprobado sólo cuatro grados de educación primaria y eran terminales. Estaban dirigidas a los hijos de los obreros. Como puede verse, los inicios de la formación técnico-vocacional argentina siguieron un modelo de caminos paralelos no sólo con respecto al resto de la enseñanza postprimaria, sino también al interior de la educación dirigida a formar para el trabajo industrial. En la educación secundaria propiamente dicha se estableció, asimismo, un sistema de ramas con poca conexión entre sí. El siglo XX mostró una explosión cuantitativa de la cobertura de la educación secundaria, la que al principio cubría sólo un sector reducido del grupo de edad. A fin de siglo llegó a brindar el acceso a casi la totalidad de éste y a graduar entre la mitad y dos tercios del total de la población en edad teórica de terminar la secundaria. El principal cambio que afectó el total de la educación secundaria en el período que va desde el principio del siglo XX hasta los noventa fue la implementación en 1941 del ciclo básico común de los tres primeros años de la educación secundaria que permitió el paso de los estudiantes de una rama a la otra al promediar la educación media. El resto de los cambios fueron modificaciones al interior de las diferentes modalidades, pues los intentos de reforma general fracasaron. Esta aparente paradoja de un enorme crecimiento cuantitativo de la inclusión en la educación secundaria por un lado, y la inamovilidad de los currículos paralelos y la extensión de las posibilidades de permitir el acceso a la universidad por el otro, así como el constante rec...

Similar Free PDFs

Resumen General DE LA Materia

- 102 Pages

Resumen LA Materia del Arte

- 63 Pages

RESUMEN PARA FINAL DE LA MATERIA

- 182 Pages

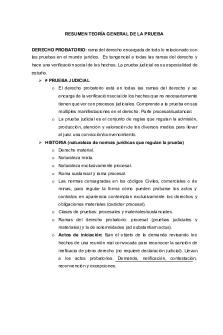

Resumen Teoría General DE LA Prueba

- 43 Pages

Resumen General de Ondas

- 3 Pages

Resumen de Psicologia General

- 48 Pages

Electrizacion de la materia

- 3 Pages

Estados de la materia

- 12 Pages

Clasificación DE LA Materia

- 5 Pages

Popular Institutions

- Tinajero National High School - Annex

- Politeknik Caltex Riau

- Yokohama City University

- SGT University

- University of Al-Qadisiyah

- Divine Word College of Vigan

- Techniek College Rotterdam

- Universidade de Santiago

- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang

- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

- Baguio City National High School

- Colegio san marcos

- preparatoria uno

- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107

- Dalian Maritime University

- Quang Trung Secondary School

- Colegio Tecnológico en Informática

- Corporación Regional de Educación Superior

- Grupo CEDVA

- Dar Al Uloom University

- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería

- 上智大学

- Aakash International School, Nuna Majara

- San Felipe Neri Catholic School

- Kang Chiao International School - New Taipei City

- Misamis Occidental National High School

- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros

- Kolehiyo ng Pantukan

- Batanes State College

- Instituto Continental

- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)

- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu