Riassunto formazione e trasormazione PDF

| Title | Riassunto formazione e trasormazione |

|---|---|

| Course | Consulenza Familiare |

| Institution | Università degli Studi di Milano-Bicocca |

| Pages | 25 |

| File Size | 654.8 KB |

| File Type | |

| Total Downloads | 46 |

| Total Views | 147 |

Summary

Download Riassunto formazione e trasormazione PDF

Description

FORMAZIONE E TRASFORMAZIONE Introduzione: Infinite composizioni Oggi nelle scienze sociali, nella formazione e nelle pratiche di cura il narrare è un processo costitutivo, costruttivo e assolutamente necessario nella vita umana e sociale. Eppure siamo ancora poco informati su come opera la narrazione nella formazione e perché abbia questo grande potere di “toccarci nel corpo”. Quando raccontiamo una storia mettiamo in moto processi intricati, imprevedibili, dentro e fuori di noi che trasformano gli individui, le comunità, la società. Le storie hanno il potere di trasformarci. L’obiettivo è imparare a comprendere il potere trasformativo del narrare. Quello che facciamo ci racconta, quello che raccontiamo ci costituisce. Storie, pratiche e identità sono inestricabilmente legate (entangled = ingarbugliato, aggrovigliato). In fisica entanglement, ovvero, una correlazione complessa tra fenomeni per cui un sistema fisico può essere descritto solo come l’intreccio di più sistemi in cui un valore misurato all’interno di un sistema istantaneamente anche il valore degli altri. L’epistemologia della complessità sembra alienata all’ordine della linearità della scrittura scientifica. Linearità e circolarità vengono lette spesso come appartenenti a paradigmi diversi, opposti, ma bisognerebbe considerarli come principi osservativi complementari, che modificano in modi diversi l’oggetto di ricerca. Se usiamo la metafora dello sguardo possiamo imparare a com-porli e a celebrare il principio di indeterminazione. La questione d questo libro è proprio questa: come si compongono sistemi e mondi apparentemente così diversi in un modello-dispositivo formativo e trasformativo? Lo scopo non è la narrazione fine a se stessa, ma partire da essa per interrogare i presupposti, indicare nove possibilità che possano sostenere la trasformazione e l’apprendimento. La conoscenza è sempre radicata nell’esperienza vissuta, incarnata e narrata da un soggetto in carne ed ossa. Solo raccontando e raccontandoci possiamo provare a dare vita a teorie che ci convincono, che danno senso al nostro agire. Raccontandoci mettiamo in luce le connessioni complesse tra ciò che pensiamo e ciò che siamo, i nostri valori personali e le nostre emozioni. Questo è il lifelong learning. Una formazione che va oltre il modello dominante e funzionalista che vorrebbe tutti pronti ad affrontare le sfide del mercato. La scrittura è una tecnica cruciale per la formazione, in quanto passaggio necessario a trasformare le nostre esperienze in conoscenza. Senza scrittura anche il pensiero è più povero. Questo modello di formazione parte e prende le storie per farle diventare teorie soddisfacenti, utili all’azione. Praticare la scrittura autoetnografica, mettersi in gioco in prima persona, scrivere a partire da sé è una scelta metodologica radicale. Questo tipo di apprendimento trasformativo richiede un salto. L’apprendimento di terzo ordine è l trasformazione delle prospettive di significato grazie alle quali abbiamo costruito la nostra identità. Nella ricerca autoetnografica, la vita del ricercatore/autore non è l’oggetto di studio, non è al centro dell’attenzione, ma rappresenta l’occasione, il luogo nel quale e dal quale si origina un percorso di ricerca che fa sempre i conti con l’altro, con l’alterità del mondo. Il metodo utilizzato e il modello di formazione proposto dal libro è trans-disciplinare, perché interroga i fenomeni e i processi al di là delle teorie accreditate o dalle appartenenze a priori, usando il più possibile un linguaggio non specialistico, promuovendo l’idea che la conoscenza è di tutti. Se evitiamo la polarizzazione e la sostituiamo con la logica della discriminazione doppia insegnare e imparare, Learning e education, diventano compatibili, come processi sistemici interattivi che si realizzano contemporaneamente su più livelli, nello spazio intra, inter e trans-personale tra le persone e tra le persone e le cose. La visione trans-disciplinare opera uno spiazzamento, un cambiamento di cornice che ci costringe a prendere una posizione. Gli sguardi diversi convergono e dialogano guadagnando così in complessità, questo consente di sviluppare concetti di ordine più elevato, ma on il rischio di perdere in profondità e competenza rispetto agli sguardi specialistici. 15 parole che rappresentano il metodo di ricerca-formazione proposto nel testo: storie, composizioni, vita, metodo, danza, sensi, sguardi, bellezza, epistemologia, teorie, apprendere/insegnare, cura, conflitto, identità, saggezza. 1. Preparare il cantiere: la ricerca-formazione come pratica composizionale e cooperativa

1

La funzione di questo primo capitolo è quella di introdurre alcune idee di base che sottostanno all’idea di formazione come composizione. Il formare e il formarsi vengono intesi come ricerca personale ed esistenziale. Si delineerà un metodo, inteso come via, come proposta operativa e come ponte tra teoria e pratica. La ricerca-formazione come una pratica narrativa, composizionale e cooperativa viene sintetizzata in quattro parole (paragrafi): storie, composizione, vita, metodo. Esse rappresentano la base, il piede del muro sulla quale tutta la costruzione si appoggia. La formazione non può prescindere da una ricostruzione attenta dell’origine, sempre esperienziale e biografica, delle nostre idee, pratiche, valori che sono parte integrante di quella metafora vivente che ciascuno di noi diventa durante il corso della propria esistenza. Si cercherà di dimostrare che i concetti della sistemica sono, in realtà, delle pratiche. Indossare l’habitus In ogni pratica c’è una fase preparatoria che formalmente non è ancora costruzione, ma è arte integrante del lavoro. È necessario fare spazio, ripulire il terreno da ciò che non serve e indossare gli abiti adeguati. La questione dell’abito ci ricorda che entriamo in una situazione con il corpo ed è per questo importante. Le posture, i gesti, i posizionamenti necessari per realizzare la costruzione potrebbero fortemente limitati da un abito inadeguato. La formazione narrativa e composizionale diventa così habitus, non strumento o approccio, ma un modo di vivere, di abitare la propria vita come un processo di formazione. Abitare, habitus dal latino habeo = avere che contiene l’idea di possedere, ma anche di stare. Richiamando Bourdieu, l’idea di habitus è strettamente connessa a quella di pratica, come attività produttrice di sapere e di incorporazione, ovvero la trascrizione nel corpo di tutto ciò che ci struttura, dall’esterno all’interno. Per un adulto aver vissuto in certi campi d’azione, aver inter-agito con certi gruppi sociali, attraversato esperienze di un certo tipo è la genesi di quel sistema incorporato che ciascuno di noi rappresenta concretamente nelle proprie azioni. Habitus allora come una matrice sistemica che ci fa agire in modo adeguato al qui-e-ora. In ogni comunità, ambito sociale, famiglia gli habitus sono coordinati come “orologi che segnano tutti la stessa ora”. Però l’habitus non è da intendere come un destino segnato. Un cambiamento a livello di habitus è difficile, ma possibile. Richiede di uscire dalle proprie cornici che noi stessi abbiamo costruito e di fare un salto creativo. Le strutture sociali (cosiddette esterne) e quelle incorporate (interne) ci fanno esistere, ci veicolano e ci condizionano. Se la formazione ha un senso, è quello di rimettere in moto tali strutture. Sapere di avere un habitus e di poterlo modificare è già parte dell’opera di trasformazione. L’idea di formazione alla base di questo testo è: ● Una formazione come pratica, ovvero come insieme di azioni che prendono senso in un contesto e che si alimentano di circuiti e feedback ● Una formazione come ricerca, cioè di un tipo specifico di pratica ● Una formazione come azione composizionale e cooperativa, cioè un dare e prendere forma nel gesto dell’unire, connettere nella complementarietà tra differenza/legami, molteplicità/unità Narrazione, esperienza, relazione Nella ricerca composizionale e cooperativa un posto speciale è occupato dalla narrazione, per la sua capacità di (ri)metterci in contatto con l’esperienza. Le forme di narrazione privilegiate sono quelle biografiche, auto biografiche e autoentnografiche: quando c’è un soggetto che si narra o è narrato, la separazione netta tra formazione e vita viene meno, ed è possibile avviare processi nei quali il soggetto diventa attore e autore. Questo è indispensabile per poter parlare di apprendimento trasformativo. Il modello di formazione proposto è anche profondamente relazionale. Si basa sull’idea di Bateson che “visto che siamo tutti mammiferi, a qualunque gioco di parole giochiamo, parliamo di relazioni”. La “ricerca del significato” che caratterizza le pratiche narrative non è fine a sé stessa, m è sempre implicitamente o esplicitamente volta al coordinamento delle nostre azioni, percezioni, valore degli altri con i quali con-viviamo. Diventa fondamentale condividere con gli altri mammiferi adulti una postura di reciprocità, ovvero coinvolta e responsiva nella quale la relazione è costantemente monitorata. Ciò vuol dire che tutte le relazioni, anche quelle asimmetriche, gerarchiche assegnano una parte attiva nel gioco ai soggetti coinvolti.

2

Il raccontare presenta le esperienze dal punto di vista del soggetto che le ha vissute; l’osservazione è anch’essa un racconto che si effettua dal punto di vista dell’osservatore. Due sguardi diversi da incrociare. “triangolare i dati”, ovvero utilizzare punti di vista diversi è la via che i ricercatori si danno, nella ricerca qualitativa, per consolidare le loro interpretazioni. Il confronto tra sguardi, nella ricerca-formazione, è l’unico rigore metodologico. Trasformazioni autobiografiche Questo testo porta avanti l’idea che la trasformazione in età adulta, possa essere generata da un dispositivo formativo intenzionale accurato e deliberatamente agito. Le trasformazioni più importanti però, a volte, nascono da casi della vita e non sono programmabili. Le narrazioni autobiografiche mostrano che la storia di formazione e di apprendimento dei loro autori non nasce da contesti formali, ma più spesso dagli incontri, da svolte repentine o crisi inaspettate. Il paradigma sistemico mostra l’autonomia di ogni creatura e l’insensatezza di basare le nostre azioni sulla finalità cosciente, una “scorciatoia che ci permette di giungere presto a ciò che vogliamo, non di agire con la massima saggezza per vivere” (Bateson). Storie Raccontare e scrivere storie è parte integrante della vita umana. La narrazione è il modo più comune per dare senso alle nostre vite. Le storie ci consentono di comprendere “cose complesse” come le persone, le famiglie, le società. Coinvolgono mente e corpo, ci connettono al mondo e agli altri, ci aprono gli occhi, stimolano l’empatia e la riflessione. Ogni storia contiene premesse latenti e chi racconta si aspetta qualcosa da noi. Si può usare la classica distinzione della sistemica tra contenuto e relazione o tra notizia e comando, per comprendere che ogni storia è un messaggio da comprendere ad almeno due livelli. Se prendiamo una storia solo per uso ordinario, per il suo contenuto esplicito non siamo nel campo della ricerca-formazione. La ricerca inizia quando le storie si aprono alle molteplicità delle interpretazioni e dei livelli di lettura. La formazione nasce quando si decide di farsene qualcosa. Il linguaggio è connotativo e non denotativo. Ognuno di noi deve interpretare, ovvero metterci del suo, per dare senso alle parole. Raccontare non è dare giudizi, ma è rappresentare la situazione vissuta o immaginata. Il racconto di una storia serve ad andare oltre il senso comune e tornare a interrogare le nostre teorie, ma è solo attraverso la moltiplicazione dei punti di vista che la storia può generare conoscenza. La ricerca-formazione di stampo narrativo-riflessivo offre un accesso privilegiato ai modi con cui gli adulti formano e trasformano continuamente teorie su di sé, gli altri, il mondo, la propria famiglia ecc. Chiedere a qualcuno di raccontare di sé non è così scontato e accettato. La maggior parte dei testi accademici è scritta in modo assolutamente impersonale: la vera scienza è neutra e distaccata. È proprio questa la cornice di senso più ampia che viene sfidata dalla ricerca narrativa; lo sguardo distante, anestetizzato, senza emozioni non funziona mai quando si tratta di sistemi umani. Noi siamo sistemi che osservano come sostiene von Foerster e attribuiamo senso e significato a ciò che viviamo. Questo approccio narrativo è un metodo per accedere alla riflessione sulle pratiche e per propiziare apprendimenti trasformativi. La formazione ha bisogno di una ricerca che consenta di decostruire teorizzazioni ed enunciazioni. La ricerca narrativa e il potere sovversivo delle storie La svolta narrativa nel campo della ricerca sociale, psicologica e pedagogica nasce da una crisi generazionale e per molti ricercatori personale. Nasce negli anni settanta sui lavori della Scuola di Chicago, ispirati da autori come Bakthin, Barthes, Derrida, Foucault. Ricercare con le storie e attraverso le storie è un metodo per produrre forme di indagine sovversive, più personali, in grado di fare la differenza. La ricerca narrativa mette al centro i soggetti in quanto autori e la questione del significato, che va a sostituire o a complementare la questione dei dati. Le storie possono cambiare le relazioni di potere, perché sono testi che parlano un linguaggio comprensibile a tutti, semplice e diretto. Sembrano offrire la possibilità di realizzare una relazione più paritaria e rispettosa tra ricercatore e partecipante e modificano la relazione tra chi scrive e chi legge (anche se l’apparenza a volte inganna). Modificano il nostro rapporto con il sapere, perché lo rendono più vicino, pratico. Le storie si

3

aprono alle tante rappresentazioni possibili, non consentono di fermarsi ad un concetto monologico di Verità. I ricercatori interrogheranno la loro storia e non potranno più nascondersi dietro un metodo disincarnato e decontestualizzato. L’uso del metodo autoetnografico dà modo al ricercatore di comprendere il proprio habitus in relazione al contesto socio-culturale di appartenenza. Negli ultimi anni la ricerca narrativa si è coniugata da un lato con i metodi quantitativi dando origine al filone mixed methods, dall’altro con sempre nuove forme di indagine emergenti in continua trasformazione: la ricerca partecipativa e cooperativa, la ricerca performativa, l’etnografia interpretativa. Questa creatività metodologica si scontra con un mondo dell’educazione, della ricerca, del lavoro che parte da altri presupposti come: oggettivazione, neutralità, generalizzazione, programmazione. La formazione degli adulti appare oggi ridotta ad un apparato funzionale e tecnico finalizzato a preparare la forza lavoro per specifiche professioni. Le storie ci ricordano che la dimensione formativa è connaturata alla vita stessa: dalla nascita alla morte ci trasformiamo costantemente, anche senza volerlo, co-evolvendo con il nostro mondo. Le pratiche di formazione, anche le migliori e meglio intenzionate, diventano controproducenti, antiecologiche, quando si dimenticano di interrogare il senso, il contesto e i soggetti ai quali sono rivolte. Diventano funzionali quando il dialogo e la riflessione sull’esperienza mettono in moto un pensiero, una domanda, una curiosità autentica e dunque un desiderio, altra categoria espunta dalla formazione. L’approccio narrativo risveglia la coscienza. Non è oro tutto ciò che luccica Il raccontare, dunque, può essere il punto di partenza per propiziare apprendimenti trasformativi. Bisogna sapere andare oltre il puro e semplice racconto di un evento per costruire una teoria soddisfacente. Le storie non insegnano di per sé e il racconto non sempre apre a possibilità. È necessario sviluppare un pensiero critico e riflessivo nei confronti dei metodo e dei contesti narrativi, comprenderli a fondo per evitare la collusione con una tendenza sempre più diffusa nell’attuale contesto storico-sociale che favorisce l’autoesposizione, il falso protagonismo, lo sviluppo di cliché e stereotipi di sé. La sfida per la formazione è quella di riconquistare forme di narrazione generativa, capace di espressione e di pensiero sul piano intellettuale, materiale e simbolico, una narrazione che renda tutti un po' più liberi. Composizioni La prospettiva all’interno della quale si muove il testo potrebbe essere definita bio-ecosistemica, ma l’idea di sistema, usata e abusata da chiunque voglia alludere ad una totalità dinamica, se data come autoevidente diventa un’ipotesi “dormitiva”, un “principio esplicativo” termine che Bateson utilizza per indicare quelle idee che ci fanno smettere di pensare. Si parla spesso del sistema come qualcosa che esiste, contraddicendo così l’epistemologia sistemica. Tutto può essere definito sistema. Il linguaggio che scegliamo di utilizzare opera della distinzioni, esso ci serve per definire le nostre pratiche, identità, oggetti, problemi di ricerca. Le parole sono connotate, suscitano movimenti, adesioni, rifiuti, posizionamenti e per questo vanno interrogate, scelte con cura, trasformate. Bateson stesso aggira la parola sistema, preferendo usare una metafora, ovvero la Mente, che nel linguaggio epistemologico si compone e interpreta con la Natura. Nel linguaggio Mente può suggerire una priorità degli aspetti intellettuali e cognitivi su quelli emozionali e corporei, dimenticando che nel pensiero sistemico c’è sempre una materialità del conoscere, incarnato nel corpo sensibile e nelle inter-azioni. Detto questo, si è cercato di arrivare ad una parola che fosse capace di suscitare domande, di aggirare le categorizzazioni e le etichette banalizzanti, per interrogare i nostri presupposti e appartenenze. Fu approvata dal gruppo di ricerca la parola “composizione”, parola che più di ogni altra celebra il legein, le interconnessioni, la grammatica nascosta dei sistemi viventi e del conoscere, parola che designa il metodo e lo sguardo attraverso il quale guardare il mondo. Questa parola è decisamente inconsueta in ambito formativo e possiede diversi significati: - L’atto di disporre elementi eterogenei in un insieme organico (composizione floreale o di un medicinale) - L’atto della creazione di un opera letteraria o musicale (composizione poetica) - Un esercizio scolastico (composizione di parole, frasi, discorso) - Disposizione grafica del testo

4

Nell’uso linguistico l’associare due unità lessicali autonome per formare una nuova parola (aspirapolvere) - L’accordo raggiunto tra parti in conflitto Questi diversi significati contengono sia il comporre come parte creativa, sia il risultato finale di questa azione, cioè l’opera, la creazione. La composizione è dunque, un processo e un prodotto. La conoscenza ecologica ispirata al pensiero di Bateson, può essere intesa come l’infinità, composizione di tutto ciò che è e che si dà in forma discreta (informazioni sensoriali, memoria, oggetti, azioni), per produrre ciò che ancora non è, quindi il nuovo, ma soprattutto qualcosa che si connota come unità, un tutto dotato di senso. Il prodotto fonale, l’opera, prende senso dal e nel processo che lo ha generato, e viceversa, il processo viene illuminato dall’opera. La creazione si dà sempre e solo nel suo divenire. Bateson suggerisce che la formazione diventa ecologica quando non separa i mezzi dai fini, il cosa dal come, l’identità dall’azione. Tra i significati della composizione c’è anche l’idea di un posizionamento reciproco. La formazione, la ricerca, la conoscenza sono fatti relazionali; la mente umana è interpersonale. Il conflitto è dunque inevitabile, è parte integrante di ogni autentico conoscere: in ogni incontro, due o più mondi si con-frontano e si con-pongono, dando origine ad un processo di conoscenza dell’altro. Comporre è dunque una pratica sistemica poiché celebra e/o crea ex novo i legami e le connessioni tra parti di un tutto. Non c’è composizione senza un messaggio, un senso, un contesto. Tale parola suggerisce dunque, una visione estetica e non meccanica del sistema. Nella formazione possiamo rintracciare un’infinita composizione di tre livelli: micro, meso, macro. Il micro è intra-soggettivo (dimensione intrapsichica individuale, cognitiva ed emozionale della conoscenza), il meso è inter-sogget...

Similar Free PDFs

Riassunto formazione e trasormazione

- 25 Pages

Riassunto Quaglino, Fare formazione

- 19 Pages

Fare formazione

- 46 Pages

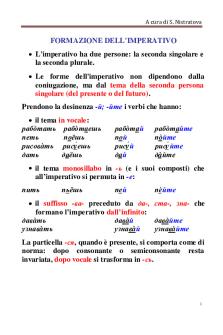

Imperativo formazione

- 3 Pages

Formazione-reticolare

- 2 Pages

Formazione del callo osseo

- 20 Pages

Fare Formazione - Quaglino

- 21 Pages

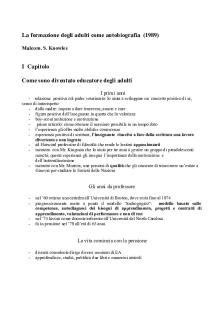

Formazione adulti malcom knowles

- 9 Pages

Psicologia della formazione

- 9 Pages

Popular Institutions

- Tinajero National High School - Annex

- Politeknik Caltex Riau

- Yokohama City University

- SGT University

- University of Al-Qadisiyah

- Divine Word College of Vigan

- Techniek College Rotterdam

- Universidade de Santiago

- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang

- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

- Baguio City National High School

- Colegio san marcos

- preparatoria uno

- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107

- Dalian Maritime University

- Quang Trung Secondary School

- Colegio Tecnológico en Informática

- Corporación Regional de Educación Superior

- Grupo CEDVA

- Dar Al Uloom University

- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería

- 上智大学

- Aakash International School, Nuna Majara

- San Felipe Neri Catholic School

- Kang Chiao International School - New Taipei City

- Misamis Occidental National High School

- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros

- Kolehiyo ng Pantukan

- Batanes State College

- Instituto Continental

- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)

- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu