Formazione del callo osseo PDF

| Title | Formazione del callo osseo |

|---|---|

| Course | ORTOPEDIA |

| Institution | Università degli Studi dell'Aquila |

| Pages | 20 |

| File Size | 1.2 MB |

| File Type | |

| Total Downloads | 84 |

| Total Views | 146 |

Summary

Formazione del callo osseo...

Description

Formazione del callo osseo Avviene in 4 fasi. • Fase dall'ematoma: dura circa 20 gg, l’ematoma si forma immediatamente poi viene riassorbito. È già l'inizio del processo di guarigione; • Fase dell'organizzazione dall'ematoma: dura altri 10 gg, quindi fino a un mese dopo il trauma. Si formano dei vasi all'interno dall'ematoma che si è organizzato ed è diventato un tessuto fibroso/fibro-cartilagineo; • Differenziazione osteogenica: 30-60 gg. Sul tessuto si depositano i sali di calcio; • Maturazione del callo: diventa un tessuto in grado di sostenere l’osso e pian piano si differenzia in tessuto osseo definitivo con guarigione della frattura.

Non conosciamo tutti i meccanismi biochimici che inducono guarigione della frattura ed è per questo che non siamo in grado di indurla. Nel tessuto osseo in età di accrescimento il rimodellamento del callo osseo è talmente valido che certe volte a distanza di pochi mesi non si riconosce più la frattura e anche qualche vizio di guarigione viene corretto dalle potenzialità di rimodellamento. Nell’adulto quasi sempre si riconosce l'esito della frattura. La guarigione viene influenzata da: • Età: è inversamente proporzionale alla velocità della guarigione (soggetti giovani guariscono meglio); • Condizioni generali: preferibile avere meno comorbilità possibili; • Lesioni traumatiche associate sia ossee che non: più ce ne sono, più lento sarà il processo di guarigione; se c'è più di una frattura non tutte guariscono altrettanto rapidamente, non sappiamo perché l'organismo privilegia la guarigione più rapida su una frattura piuttosto che sull'altra, sappiamo solo che se ci sono più fratture non guariscono tutte contemporaneamente. Se ci sono lesioni associate anche di altri organi la guarigione avviene più lentamente; • Sede della frattura: più è vascolarizzato quel segmento osseo più rapidamente avviene la guarigione; è evidente che una frattura diafisaria di femore avrà potenzialità di guarigione superiori a una frattura di tibia o di ulna che sono ossa sottocutanee e circondate da poche masse muscolari; non solo, anche la posizione anatomica sul segmento scheletrico influisce: se diafisaria (dove è presente molto osso compatto) guarisce più lentamente rispetto ad una frattura metafisaria o epifisaria, dato che queste ultime sono in zone più vascolarizzate, però essendo parte di un’articolazione, la guarigione sarà più complessa e non sempre consente la restitutio ad integrum.

• Danno delle parti molli: disturba il processo di guarigione, soprattutto in caso di frattura esposta.

TRATTAMENTO PROVVEDIMENTI DI PRIMO SOCCORSO:

• Prevenzione ed eventuale trattamento dello shock (nei pazienti politraumatizzati) • Controllo delle emorragie • Assicurare la pervietà delle vie aeree • Controllo del dolore

• Immobilizzazione provvisoria del segmento fratturato per evitare complicanze precoci (durante il trasporto si possono ledere le strutture attorno ai segmenti affilati della frattura), oltre che per limitare il dolore. Può essere fatta anche con materiali “di fortuna”, ad esempio con cartone e ovatta.

PROVVEDIMENTI SPECIFICI: In ambiente adeguato con personale specializzato. Prima di tutto è importante valutare eventuali deficit vascolari o nervosi periferici. Successivamente i due provvedimenti fondamentali sono: • Riduzione della frattura se scomposta • successiva stabilizzazione della stessa per permettere la formazione di callo osseo e consolidazione della frattura. 1- Riduzione Da ottenere al più presto (se si riducono rapidamente nell’acuto possono essere ridotte in maniera quasi perfetta altrimenti è difficile) e nella maniera più precisa possibile, rispettando lunghezza, rotazione e asse del segmento osseo fratturato. Nella maggioranza dei casi si tenta la maniera incruenta (ossia senza intervento chirurgico) attraverso manovre esterne (esempio frattura di polso nel bambino) oppure attraverso una trazione: si posiziona un filo metallico nel segmento scheletrico attraverso i condili, a cui viene agganciato un peso: la trazione del peso mantiene allineata la frattura in attesa dell’intervento chirurgico, non viene più utilizzato invece come trattamento definitivo. Ad esempio una frattura di femore tenderebbe a scomporsi molto per azione delle masse muscolari, perciò è importante un sistema di trazione con un carico elevato, fino 7-10 kg. Si fa comunque sempre un’anestesia locale al paziente perché sono manovre che provocano dolore, abbastanza invasive. La seconda possibilità è l'intervento chirurgico (cruenta). Ormai quasi tutte le fratture vengono trattare chirurgicamente tranne alcune fratture nel bambino che guariscono velocemente in seguito a riduzione e controllo radiografico.

2- Stabilizzazione Ha lo scopo di mantenere la riduzione ottenuta. Si può ottenere in 3 modi: Gesso o tutore rigido: immobilizzazione delle articolazioni a monte e a valle della frattura, in maniera conservativa. (NB: la regola è quella di immobilizzare le articolazioni a monte e a valle, ma si può valutare in base al caso specifico) È importante lasciare le estremità sempre visibili per valutare costantemente se il gesso è troppo stretto e le strutture vanno in sofferenza comportando eventuali parestesie o alterazioni di temperatura e colorito (diventano bluastre). I materiali con cui si costruiscono sono le bende gessate (si gira un po’ di ovatta sul segmento anatomico da immobilizzare e poi si girano le bende imbevute di gesso; il gesso può avere una presa più o meno rapida ma come vantaggio consente un certo tempo di modellatura, utile per ottenere una riduzione che non è facile da mantenere) o le bende in resina, (usate più frequentemente in quanto hanno presa rapida, sono molto leggere, bagnabili, sono praticamente indistruttibili anche se il costo è decisamente superiore). Regole di costruzione di un gesso -> il gesso deve essere imbottito dall'ovatta perché non deve comprimere e vanno sempre lasciate visibile le estremità. Un dolore sotto il gesso è un’urgenza ortopedica: non deve mai essere sottovalutato in quanto potrebbe essere sintomo di sindrome compartimentale che va assolutamente evitata; In maniera invasiva con intervento chirurgico, posizionando mezzi di sintesi per ottenere la fissazione. Fissazione interna, che può essere rigida o elastica La fissazione interna rigida prevede l’utilizzo di viti o di placca+viti. Si incide la cute, si arriva fino al focolaio di frattura, si riduce e poi si fissa il segmento in modo tale che non si muova. È una sintesi rigida, senza callo esuberante, con riparazione per prima intenzione.

Assolutamente necessarie nelle lesioni articolari, in cui bisogna cercare di ripristinare il più possibile l’anatomia articolare. Lo svantaggio è l’esposizione del focolaio di frattura. È una sintesi invasiva perché bisogna aprire il focolaio di frattura e “disturbare” l'ematoma perilesionale, che è già l'inizio del processo di guarigione, causando la perdita dei fattori di crescita (la guarigione quindi ripartirà da zero dopo la fine dell’intervento). Con questo tipo di sintesi le fratture guariscono più lentamente.

Nella variante elastica invece si utilizza un chiodo endomidollare, un tubo cavo di metallo che entra all’interno del canale midollare delle ossa lunghe, con viti a monte e a valle della frattura, evitando così l’esposizione del focolaio di frattura. Tale chiodo è inserito con direzione prossimale-distale e le viti vengono posizionate attraverso piccole incisioni e messe lontane dal focolaio di frattura. È un metodo utilizzato in particolare nelle situazioni in cui non è importante ripristinare una perfetta anatomia, come per esempio le fratture diafisarie. Questi monconi non si muovono grossolanamente ma ci sono dei piccoli movimenti impercettibili che pare favoriscano la formazione del callo. Questo significa avere del callo esuberante, non idoneo per la riparazione delle fratture articolari. Il vantaggio di questo tipo di sintesi laddove ce la si può permettere è che l'accesso non disturba il focolaio di frattura e quindi l'ematoma. Non va a bloccare perfettamente i frammenti ma lascia che guariscano attraverso dei piccoli movimenti che vanno a stimolare la callogenesi. Per ridurre questa frattura visto che non la si vede c'è bisogno di una radiografia con amplificatore di brillanza. È un ulteriore punto a sfavore di questa sintesi perché il chirurgo si prende un sacco di radiazioni (il paziente si spera che non abbia molte fratture nel corso della vita).

Ci sono alcuni tipi particolari di fissazione interna elastica: - fissazione “a minima” con fili di metallo, utilizzati in caso di osteoporosi, dove placca e viti sarebbero inefficaci vista la debolezza dell’osso; - cerchiaggio metallico, con fili di metallo che vengono girati attorno all’osso;

-

“tirante” dinamico, per le fratture di rotula e olecrano. Si basa sull’utilizzo di due fili retti che stabilizzano la frattura e un ulteriore filo che li fissa. In questo caso quindi non c’è una stabilizzazione rigorosa, ma al gomito e al ginocchio sono consentiti movimenti di flesso-estensione che grazie al tirante aiutano a compattare la frattura.

[Excursus: MEZZI DI SINTESI I mezzi di sintesi si sono molto evoluti negli ultimi anni. Tempo fa erano di una particolare lega di acciaio poco elastica, oggi invece si usa il titanio , materiale biologicamente più inerte e meglio sopportato dall’organismo, con un’elasticità simile a quella dell’osso.]

Fissazione esterna Si ottiene attraverso dei mezzi di presa ossea applicati a monte e a valle del focolaio di frattura e collegati ad un sistema di fissazione a barra o circolare esterno all'osso ed ai tessuti molli. Le indicazioni per questo tipo di fissazione sono: fratture complesse pluriframmentate in cui è difficile ottenere una riduzione perfetta o fratture esposte. Può anche essere utile in un paziente politraumatizzato, in modo da stabilizzare la situazione in attesa di un intervento definitivo. Consente di non esporre il focolaio di frattura ed è utilizzata in particolare in tre situazioni: • Paziente politraumatizzato in cui il danno ortopedico passa in secondo piano rispetto ad altri traumi e per cui è possibile posticipare l’intervento. Es: paziente che arriva in pronto soccorso dopo un incidente automobilistico con un evidente trauma cranico ed evidente shock; Allungamento degli arti; Complicazioni di precedenti interventi riparativi. Questo tipo di fissazione può essere fatto sia su fratture esposte che su fratture chiuse e nei casi in cui non sia possibile inserire all’interno della zona traumatizzata delle viti o placche perché il rischio di infezione è troppo alto. Questo avviene nei casi in cui c’è un notevole danno a carico dei tessuti molli, tale da permettere lo sviluppo di germi sugli elementi ortopedici estranei, tanto da creare un biofilm inattaccabile dagli antibiotici. Nelle fratture più complesse o esposte si vanno a posizionare delle viti nell’osso poi collegate con delle barre in modo tale che stabilizzino la frattura. Può essere una fissazione permanente (quindi si fa guarire la frattura con fissatore esterno in sede) oppure una soluzione temporanea.

• •

Nelle grandi scomposizioni si va a ridurre in urgenza la frattura e poi in un secondo momento si andrà ad aprire il focolaio e a ridurla con precisione. È un metodo che può essere considerato “elastico”, che rispetta il focolaio di frattura (anche di più perché non ci sono incisioni) ed il fissatore esterno può essere montato con più o meno viti di presa all'osso e quindi essere più o meno stabile, oltre ad esserci particolari tipi di fissatori che consentono di variare la rigidità del sistema durante la fase di guarigione. Sarebbe il sistema più versatile, il problema è che è un fissatore esterno all'osso che non è facile da tollerare. I fissatori circolari (ideati da un ortopedico russo che viveva in Siberia e costruiti inizialmente con materiali economici) hanno avuto una diffusione estrema nel mondo, tanto che al giorno d’oggi l’uso non è più così esteso come una volta ma su certe complicazioni delle fratture o per necessità particolari di far guarire fratture con deficit di sostanza ossea o grosse scomposizioni assiali e rotatorie viene ancora utilizzato. È ad esempio usato negli allungamenti scheletrici. THM: Per certe necessità molto particolari dove non si può agire diversamente la fissazione esterna viene ancora utilizzata.

Riassumendo: Fissazione interna rigida Vantaggi: - Riduzione anatomica - Buona stabilizzazione - Ripristino dell’interlinea articolare Svantaggi: - Esposizione del focolaio di frattura - Danno dei tessuti molli Fissazione interna elastica Vantaggi: - Senza esposizione del focolaio di frattura - Non necessaria riduzione anatomica (anche se si forma abbondante callo osseo a livello della diafisi, questo non limita il recupero funzionale quando sono rispettate lunghezza, assi e rotazione del segmento) - Vie di accesso distanti dal focolaio di frattura Svantaggi: - Eventuale alesaggio del canale diafisario (per inserire il chiodo endomidollare può essere necessario entrare con una fresa, danneggiando la vascolarizzazione ossea, con aumento del rischio di eventuali embolie adipose) - Non utilizzabile per fratture articolari - L’operatore in sala è soggetto a molte radiazioni ionizzanti (utilizzo dell’amplificatore di brillanza) Fissazione esterna Vantaggi: - Rispetto del focolaio di frattura

-

Sono sufficienti minime incisioni per l’inserimento delle viti Rispetto della vascolarizzazione ossea Non è necessaria la riduzione anatomica È possibile variare l’elasticità della stabilizzazione, in base al posizionamento delle viti in prossimità della frattura (maggior stabilità) o a distanza (maggior elasticità) - Possibilità di modulare l’evoluzione del processo di consolidazione Svantaggi: - Necessità di medicazioni frequenti degli accessi chirurgici, per evitare infezioni - Possibile intolleranza psicologica

FRATTURE ESPOSTE Esistono varie classificazioni: 1. classificazione di Gustilo:

• I grado: ferita cutanea inferiore ad 1 cm, ossia un’esposizione puntiforme; • II grado: ferita cutanea tra 1 e 10 cm; • III grado: ferita cutanea superiore a 10 cm. 2. classificazione AO:

• I grado: rottura della cute dall’interno (l’osso fratturato va a ledere dall’interno di conseguenza il rischio di contaminazione e minore);

• II grado: rottura della cute dall’esterno, minore di 5 cm con bordi

•

•

contusi e potenzialmente infetta (subisce un trauma ma è vitale, di colorito roseo, si può considerare di non asportare questo tipo di bordo); III grado: rottura della cute dall’esterno, maggiore di 5 cm con bordi devitalizzati (va sempre tolto aumentando la superficie cutanea danneggiata maggiore); IV grado: considerevole contusione a tutto spessore, abrasione, scollamento esteso aperto, perdita cutanea.

TRATTAMENTO FRATTURE ESPOSTE In caso di frattura esposta bisogna effettuare una pulizia accurata della ferita con 5 litri di soluzione fisiologica sterile; nel caso in cui non ci si trovi in ospedale, la regola base è che se l’acqua è potabile allora la si può utilizzare per la pulizia. Bisogna poi rimuovere i tessuti devitalizzati; tutto quello che è morto non ha la possibilità di guarire e i batteri possono annidarsi e sono difficili da estirpare perché gli antibiotici non arrivano dove il tessuto è morto. Sia la cute che il muscolo possono devitalizzarsi, ma è importante capire soprattutto quando il muscolo non è più vitale. A tal proposito esiste una regola chiamata delle 4C che permette di verificare la situazione del muscolo: • Colore: se non è rosso o marrone c’ è qualcosa che non va;

• Circolazione: se non sanguina c’è un ‘ alterazione; • Consistenza; • Contrattilità: se usando l’elettrobisturi non si contrae significa che qualcosa non va. Successivamente si stabilizza la frattura tramite fissazione interna o esterna (più frequente, per il rischio di infezione). Una complicanza di notevole gravità insorge nel momento in cui la perdita di sostanza è importante ed è necessario intervenire con lembi e trapianti prolungando così il tempo di guarigione, il numero di interventi chirurgici e quindi il rischio di ulteriori infezioni. La chiusura della ferita può essere quindi • Immediata (rara nelle fratture esposte); • differita, soprattutto se si sospetta che la ferita sia infetta o per importanti perdite di tessuti per cui è necessario l’intervento del chirurgo plastico con trapianti vascolarizzati o copertura con lembi. Non sempre le restitutio ad integrum sono possibili, talvolta la terapia demolitiva (ossia l’amputazione dell’arto) è ancora una pratica che risulta necessaria.

Nelle classificazioni viste oltre alle dimensioni della ferita è importante l’entità del danno ai tessuti molli (cute, muscoli, lesioni vascolari e nervose). Temporaneamente si può intervenire con pinze da osteosintesi o da emostasi. Quando il trattamento è concluso si arriva alla fase della riabilitazione e del recupero della funzione che avviene tramite: • il chirurgo, che decide quanto il pz dovrà tenere l’arto immobilizzato;

• • • • • •

mobilizzazione attiva e passiva dei segmenti sani; mobilizzazione attiva e passiva del segmento fratturato, in un secondo tempo; riduzione dell’edema, mettendo anche semplicemente la gamba verso l’alto; massaggi; elettrostimolazioni muscolari; rieducazione all’attività sportiva.

Tuttavia, come già detto, non sempre si ha recupero della funzione. Pz con protesi riescono a raggiungere la funzionalità dell’arto precedente all’amputazione, certo è da considerare sempre il fattore estetico. Esempio clinico. Se a seguito di un incidente stradale il ginocchio compare gonfio, la prima cosa da fare è immobilizzarlo. Se è gonfio a causa di un versamento di sangue, ad esempio a seguito di una rottura ossea, è meglio non toccare troppo i segmenti fratturati perché si rischia di causare lesioni a strutture importanti come i vasi o i nervi. Successivamente è necessario fare due radiografie su piani ortogonali per capire l’entità della lesione. Per fissare la placca sull’osso (in casi di frattura) bisogna scollare tutte le strutture che ricoprono l’osso? No, non si scolla nulla che non abbia già scollato il trauma. Molte cose si fanno intuendo e non vedendo, non c’è bisogno di avere un segmento scheletrico disossato. Ci si basa molto anche sulle scopie per valutare come stanno andando i frammenti che non si riescono a vedere. DISTACCHI EPIFISARI I distacchi epifisari sono lesioni traumatiche o fratture che coinvolgono le cartilagini di accrescimento, interessando quindi bambini e adolescenti in fase di crescita.

La cartilagine di accrescimento si trova tra epifisi e metafisi delle ossa lunghe, è divisa in strati che corrispondono a diverse fasi maturative. La porzione più importante si trova verso l’epifisi ed è la zona germinativa o proliferativa, ad alto tasso mitotico e ben vascolarizzata (infatti i distacchi epifisari guariscono rapidamente, perciò è importante intervenire subito con dei provvedimenti terapeutici per evitare di aggiungere danno iatrogeno al danno traumatico).

Più ci si allontana dalla porzione epifisaria e più le cellule vanno incontro ad un processo di maturazione fino a diventare normali cellule ossee, permettendo l’allungamento e l’allargamento del segmento osseo. Se abbiamo una lesione della cartilagine di accrescimento, le conseguenze possono essere, ad esempio, dismetrie e vizi di rotazione, angolazione ecc. Radiografia e risonanza magnetica di un ginocchio di un soggetto sano: si vedono i nuclei di ossificazione di femore e tibia e una zona radiotrasparente in RX e iperintensa in RMN che corrisponde alla cartilagine di accrescimento, che andrà poi a costituire le porzioni articolari definitive. Queste lesioni, come abbiamo già detto, si verificano solo durante l’età di accrescimento e non nell’adulto o anziano. Sono frequenti (15 % delle lesioni delle ossa lunghe durante l’età di accrescimento) e il meccanismo traumatico che le causa è analogo a quello che in un adulto porterebb...

Similar Free PDFs

Formazione del callo osseo

- 20 Pages

Il tessuto osseo

- 7 Pages

IL Tessuto Osseo

- 9 Pages

Tessuto-osseo-esercitazione

- 14 Pages

isto Tessuto osseo

- 3 Pages

Fare formazione

- 46 Pages

Callo OSEO - TRAUMATOLOGIA

- 11 Pages

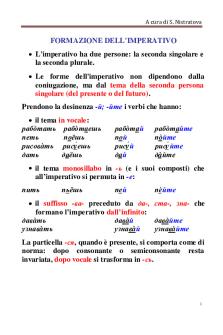

Imperativo formazione

- 3 Pages

Formazione-reticolare

- 2 Pages

Riassunto formazione e trasormazione

- 25 Pages

Fare Formazione - Quaglino

- 21 Pages

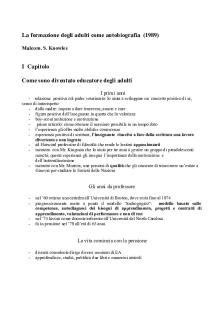

Formazione adulti malcom knowles

- 9 Pages

Psicologia della formazione

- 9 Pages

Popular Institutions

- Tinajero National High School - Annex

- Politeknik Caltex Riau

- Yokohama City University

- SGT University

- University of Al-Qadisiyah

- Divine Word College of Vigan

- Techniek College Rotterdam

- Universidade de Santiago

- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang

- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

- Baguio City National High School

- Colegio san marcos

- preparatoria uno

- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107

- Dalian Maritime University

- Quang Trung Secondary School

- Colegio Tecnológico en Informática

- Corporación Regional de Educación Superior

- Grupo CEDVA

- Dar Al Uloom University

- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería

- 上智大学

- Aakash International School, Nuna Majara

- San Felipe Neri Catholic School

- Kang Chiao International School - New Taipei City

- Misamis Occidental National High School

- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros

- Kolehiyo ng Pantukan

- Batanes State College

- Instituto Continental

- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)

- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu