LA FORMAZIONE DELLE PAROLE IN ITALIANO - Grossman Rainer PDF

| Title | LA FORMAZIONE DELLE PAROLE IN ITALIANO - Grossman Rainer |

|---|---|

| Course | Linguistica generale |

| Institution | Università degli Studi di Catania |

| Pages | 5 |

| File Size | 173.8 KB |

| File Type | |

| Total Downloads | 45 |

| Total Views | 148 |

Summary

Sintesi della dispensa "La formazione delle parole in italiano" assegnata dalla prof.ssa Valenti agli studenti di Lettere e Lingue. Contiene elenchi puntati e parole chiave evidenziate in neretto/corsivo. Divisa per paragrafi come nelle fotocopie....

Description

1

LA FORMAZIONE DELLE PAROLE IN ITALIANO – Grossmann, Rainer

LA FORMAZIONE DELLE PAROLE IN ITALIANO Grossmann, Rainer

→ Premessa terminologica Unità polirematica > indica una sequenza di parole dal significato unitario. In morfologia si trova il termine composto sintagmatico, in cui si accentua la somiglianza tra alcune di queste formazioni e i composti; infine, si trovano i termini lessema complesso o unità lessicale superiore con i quali viene messa in rilievo l’unitarietà lessico-semantica di queste informazioni, il fatto cioè che si tratta di formazioni che sono percepite, e in parte si comportano, come un unico lessema.

→ Caratteristiche generali delle polirematiche Gli elementi costituenti delle polirematiche non sono solo morfemi lessicali, ma spesso sintagmi e/o frasi che tendono a mantenere una libertà di movimento a differenza dei componenti dei composti e delle univerbazioni.

→ Morfosintassi Le polirematiche si trovano tra la formazione delle parole e la sintassi. La loro posizione è determinata dal fatto che possono condividere alcune delle proprietà dei composti, mentre altre si avvicinano per il loro comportamento morfosintattico ai sintagmi. Non sono un insieme omogeneo, ma un insieme di formazioni diverse per la loro composizione interna e per il grado di libertà di movimento manifestato dai loro elementi costituenti. Possono appartenere a categorie diverse: -

nominali, luna di miele verbali, stare fresco aggettivali, acqua e sapone avverbiali, così così preposizionali, riguardo a congiunzionali, nella misura in cui interiettive, mamma mia * pronominali, che cosa

* La categoria interiezione è funzionale ma non morfosintattica: qualsiasi elemento può essere usato interiettivamente, ovvero può comparire come elemento non integrato in unità di rango maggiore. Tuttavia, le polirematiche interiettive mostrano delle proprietà semantiche rivelanti anche sul piano morfosintattico, che giustificano il loro riconoscimento come categoria separa.

CarmenGrv© | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

2

LA FORMAZIONE DELLE PAROLE IN ITALIANO – Grossmann, Rainer

Il secondo elemento di differenziazione tra i vari tipi di polirematiche è il fatto che le formazioni appartenenti a categorie grammaticali diverse presentano gradi di lessicalizzazione, e quindi di coesione interna, diversi. Il comportamento delle polirematiche appartenenti a categorie diverse è evidente se si applicano alcune prove per valutare il grado di mobilità e segmentabilità morfosintattica interna di queste formazioni. L’insieme di queste prove mira a valutare se le polirematiche sono “atomi sintattici”, cioè se si comportano come i composti la cui struttura interna è cristallizzata. Le prove sono: a. b. c. d.

flessione della testa inserzione di modificatori di testa pronominalizzazione della testa topicalizzazione e dislocazione della testa

Esempio, luna di miele: a. b. c. d.

lune di miele luna bella di miele* Di che luna parlavi? Di quella di miele È di miele la luna di cui parlavi? * *errati

È determinante il testo precedente e seguente la frase di cui si vuole decidere la grammaticalità e/o accettabilità: in un contesto dialogico tende ad aumentare il livello di accettabilità delle trasformazioni (esempio c) Le polirematiche verbali mantengono sempre la flessione e permettono quasi sempre la modificabilità attraverso un avverbio. Le polirematiche nominali e aggettivali si comportano variamente, ma la maggior parte di essi perde la flessione e non consente l’inserzione di modificatori o trasformazioni sintattiche. Le polirematiche avverbiali, preposizionali e congiunzionali presentano di norma il massimo grado di agglutinazione e quindi fissità interna.

→ Semantica La principale caratteristica semantica delle polirematiche è che esse non presentano una lettura composizionale del significato (il significato non è dato dalla somma dei significati dei vari componenti). La maggior parte delle polirematiche, infatti, ammette solo una lettura ricostruibile etimologicamente, ciò dipende dal fatto che esse hanno almeno una delle seguenti caratteristiche: -

Significato figurato Significato non iponimo della testa Significato settoriale Significato formulare che si usa attribuire più in generale alla fissità delle situazioni d’uso.

CarmenGrv© | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

3

LA FORMAZIONE DELLE PAROLE IN ITALIANO – Grossmann, Rainer

Si può individuare una tripartizione che corrisponde alla presenza di polirematiche con: -

-

-

Significato pragmatico, che si identificano per la loro forza pragmatica che finisce per coincidere in sostanza con il loro significato. Ne fanno parte espressioni cristallizzate formulari come per favore, grazie mille; Significato testuale/grammaticale, di tipo relazione, che può essere definito solo internamente al testo. Ne fanno parte le polirematiche pronominali, congiunzionali e preposizionali; Significato lessicale, fanno parte di questo gruppo avverbi, aggettivi, nomi, verbi.

→ Uso Un altro dei fattori da tener presente nella valutazione delle caratteristiche delle polirematiche è la frequenza d’uso. È utile ricordare che il numero delle polirematiche non determina la loro frequenza. L’alta frequenza d’uso può determinare il trasferimento del significato complessivo della polirematica alla testa anche quando è usata da sola. Un altro elemento connesso alla frequenza è il fatto che le polirematiche più frequenti hanno spesso più di un’accezione polirematica e le varie accezioni possono avere gradi di calcolabilità diversa. Una valutazione delle proprietà generali delle polirematiche deve prendere in considerazione non solo il rapporto tra significato dei costituenti e significato complessivo, ma anche il rapporto tra quest’ultimo e frequenza d’uso delle diverse accezioni dei costituenti. In ordine di frequenza > polirematiche nominali, interiettive, avverbiali, verbali, pronominali, preposizionali, congiunzionali, aggettivali.

→ Polirematiche nominali Sono la stragrande maggioranza. Le strutture ricorrenti sono: -

N+A, anima gemella N+SP, borsa di studio A+N, doppio senso N+N, punto vendita

Le formazioni N+A costituiscono quasi la metà di tutte le polirematiche nominali. Sono solo 4 su 629 i cosiddetti binomi irreversibili: botta e risposta, fuoco e fiamme, va e vieni, alti e bassi. I tipi V+N e A+A sono presenti con una sola occorrenza ciascuno: cessate il fuoco, chiaro scuro.

CarmenGrv© | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

4

LA FORMAZIONE DELLE PAROLE IN ITALIANO – Grossmann, Rainer

→ Polirematiche pronominali Costituiscono il 12% del totale. Il LIP registra una unica polirematica pronominale: che cosa. Le strutture più ricorrenti sono: -

PRO+A / A+PRO, noi altri, gran che AVV+PRO / PRO+AVV, chissà chi, chi più chi meno PRO+SV, che so io ART+PRO, lo stesso P+PRO, di più PRO+CG+PRO, questo e quello

Alcune di esse possono essere scritte come un’unica parola: chicchessia, checchessia, noialtri, voialtri. Si tratta per la quasi totalità di pronomi interrogatici, indefiniti e dimostrativi; gli unici pronomi personali sono noi altri e voi altri.

→ Polirematiche verbali Costituiscono il 17% circa del totale. Le strutture più ricorrenti sono: -

V+(DET)+N, perdere la testa

-

V+SP, andare in scena

-

V+AVV, essere lì

-

V+A, uscire pazzo

Alcune polirematiche di tipo V+AVV sono state considerate verbi sintagmatici paragonabili per il loro comportamento sintattico ai phrasal verbs inglesi e in parte ai verbi con particella tedeschi. Si ritiene che tra i verbi sintagmatici ricorrano verbi di movimento o stativi con avverbi che indicano posizione, distanza o direzione.

→ Polirematiche aggettivali Costituiscono il 3% del totale. Le più ricorrenti sono: -

SP, alla mano N+CG+N, andata e ritorno A+A, papale papale N+N, terra terra

Non è sempre facile distinguerle da quelle avverbiali poiché anche queste possono svolgere la funzione di avverbio. La possibilità che una polirematica abbia valore aggettivale e avverbiale sembra dipendere da fattori semantici e non morfosintattici.

CarmenGrv© | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

5

LA FORMAZIONE DELLE PAROLE IN ITALIANO – Grossmann, Rainer

→ Polirematiche avverbiali Costituiscono il 32% circa del totale. Le strutture ricorrenti sono: -

P+(DET)+N/A, in buona fede P+N+P+N/A, in fin dei conti N+SP, porta a porta AVV+P+AVV, su per giù AVV+AVV, meno male AVV+CG+AVV, bene o male

→ Polirematiche preposizionali Costituiscono il 63% del totale. Le strutture ricorrenti sono: -

P+N+P, alla luce di AVV+P, assieme a N+P, riguardo a (P+) PRO+P, quanto a

→ Polirematiche congiunzionali Costituiscono il 48% circa del totale. Le strutture ricorrenti sono: -

AVV+ che, dopo che CG+ che, nonostante che SP+ che, a parte che F+ che, sta di fatto che SP+REL, nella misura in cui (P+) PRO, in quanto

→ Polirematiche interiettive Costituiscono il 30% del totale. Le strutture ricorrenti sono: -

A+N, santo cielo N+A, madonna santa N+N, mondo cane I+SP, grazie al cielo P+N, per carità P+N+SP, in bocca al lupo SV, ben fatto V+N, apriti cielo.

CarmenGrv© | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA...

Similar Free PDFs

L\'ordine delle parole

- 14 Pages

La Parole

- 90 Pages

Riassunto Parole in libertà

- 34 Pages

Jhumpa In altre parole

- 11 Pages

Yu Hua - La Cina in 10 parole

- 6 Pages

Eneide in italiano

- 17 Pages

Fare formazione

- 46 Pages

The Grossman Model

- 38 Pages

Rainer Maria Rilke Autore

- 2 Pages

Solucionario Grossman

- 1 Pages

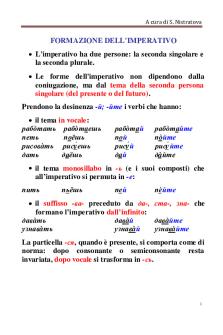

Imperativo formazione

- 3 Pages

Formazione-reticolare

- 2 Pages

Popular Institutions

- Tinajero National High School - Annex

- Politeknik Caltex Riau

- Yokohama City University

- SGT University

- University of Al-Qadisiyah

- Divine Word College of Vigan

- Techniek College Rotterdam

- Universidade de Santiago

- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang

- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

- Baguio City National High School

- Colegio san marcos

- preparatoria uno

- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107

- Dalian Maritime University

- Quang Trung Secondary School

- Colegio Tecnológico en Informática

- Corporación Regional de Educación Superior

- Grupo CEDVA

- Dar Al Uloom University

- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería

- 上智大学

- Aakash International School, Nuna Majara

- San Felipe Neri Catholic School

- Kang Chiao International School - New Taipei City

- Misamis Occidental National High School

- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros

- Kolehiyo ng Pantukan

- Batanes State College

- Instituto Continental

- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)

- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu