Resumen unidad I Y II epistemologia uader PDF

| Title | Resumen unidad I Y II epistemologia uader |

|---|---|

| Author | loaa franco |

| Course | Epistemología |

| Institution | Universidad Autónoma de Entre Ríos |

| Pages | 21 |

| File Size | 380.1 KB |

| File Type | |

| Total Downloads | 252 |

| Total Views | 697 |

Summary

UNIDAD I: LA EPISTEMOLOGIA COMO DISCIPLINA FILOSOFICA Y SU RELACION CON ELCONOCIMIENTO CIENTIFICO.La epistemología como disciplina filosófica y su inscripción en el ámbito de la reflexión teórica. La ciencia como objeto de análisis epistemológico. El surgimiento de la ciencia en el mundo moderno.PAL...

Description

UNIDAD I: LA EPISTEMOLOGIA COMO DISCIPLINA FILOSOFICA Y SU RELACION CON EL CONOCIMIENTO CIENTIFICO. La epistemología como disciplina filosófica y su inscripción en el ámbito de la reflexión teórica. La ciencia como objeto de análisis epistemológico. El surgimiento de la ciencia en el mundo moderno. PALMA. Palma busca reflexionar acerca del estatus de la ciencia contemporánea desde el campo de la filosofía de las ciencias. Distingue entre el producto científico y el proceso por el cual se obtiene ese producto, y, sobre todo de que es necesario dar cuenta de las relaciones entre esos dos aspectos de la ciencia. En el primer nivel de análisis, la ciencia como producto, bajo el supuesto de que el resultado del trabajo de los científicos son las teorías, leyes, modelos y conceptos científicos, el principal ámbito de problemas abordados corresponde a la estructura de las teorías y a la relación de estas con el mundo que pretenden explicar. En el otro nivel de análisis, la ciencia como proceso, corresponde al desarrollo de la ciencia a través del tiempo, es decir a los aspectos históricos, sociológicos, culturales, institucionales, económicos, etc., de la ciencia, y, sobre todo, a la relación misma que pueda establecerse entre ese producto y la actividad misma que lo produce. El primer problema que se presenta es explicar y delimitar un objeto de estudio sobre el cual la disparidad de puntos de vista es grande. Una primera aproximación podría enunciarse como sigue: Existe un mundo de eventos, hechos, procesos (naturales, históricos, sociales, etc.) que podríamos llamar de nivel 0. Una de las actividades humanas ha sido y sigue siendo generar conocimiento acerca de ese nivel 0 y la ciencia resulta un particular modo exitoso de hacerlo. A lo que decimos acerca de ese nivel 0 (que suele, algo pretensiosamente, llamado realidad) según ciertos criterios y pautas establecidas y reconocidas (también tenemos oros discursos acerca de la realidad) lo llamamos “conocimiento científico” y podemos denominarlo nivel 1. Pero además, se puede reflexionar sobre las condiciones de producción, legitimación e incluso sobre cuestiones derivadas de ese nivel 1, es decir tener a ese nivel 1 como objeto de estudio y de análisis. Este sería el nivel 2 donde opera la filosofía de las ciencias. Provisoria y preliminarmente podemos definir entonces a la filosofía de las ciencias (o epistemología) como el estudio de ese tipo especial de conocimiento (el científico) y de la actividad (el proceso, las instituciones y el contexto socio-histórico) que llamamos ciencia. Si bien la filosofía de la ciencia como área autónoma de la filosofía aparece recién hacia la segunda mitad del siglo XIX, y se desarrolla principalmente en el siglo XX, la reflexión filosófica acerca del conocimiento mismo, sobre los diversos modos del saber, su fundamentación, alcances e inclusive la posibilidad misma de su concreción, formaron parte de la preocupación filosófica ya desde los primeros filósofos milesios.

La reflexión acerca de la ciencia se revela como fundamental en el mundo actual en la medida en que la humanidad nunca antes se encontró tan impregnada y atravesada por el conocimiento científico. Incluso se ha llegado a caracterizar a la nuestra como una sociedad científico-tecnológica y algunos sostiene que ya no es posible hablar de ciencia y tecnología de forma separada, sino de “tecnociencia”. Si bien el costado más sostensible de estos procesos se da en el ámbito de las ciencias naturales y las tecnologías asociadas a las comunicaciones y la medicina, también en las ciencias sociales el fenómeno puede percibirse. Al mismo tiempo, esta ubicuidad en el entorno cotidiano tiene su contraparte casi paradójica al resultar tan admirable como ajena a nuestro alcance en la medida en que solo es una obra de especialistas cuya actividad esotérica no es posible entender. Otra consecuencia de la cercanía y cotidianeidad de la ciencia es que no se reflexiona más allá de los lugares comunes. Incluso propios actores, principalmente científicos y profesores, para quienes la producción y trasmisión del conocimiento científico forma parte de la tarea cotidiana, pueden perder de vista que, por detrás de la propia práctica, se ubican una serie de problemas de diversa índole para los cuales la ciencia misma, en términos de mera práctica instrumental, no tiene la respuesta. Por ello es importante, desde múltiples perspectivas, la reflexión epistemológica sobre el conocimiento en general y sobre la ciencia en particular. Y sobre el papel de la ciencia en nuestra vida. THULLIER. ¿Cómo se construye una teoría científica? ¿Cuál es el papel en la práctica científica, del contexto ideológico y social? A preguntas de este género tratan de responder los epistemólogos; su fin es estudiar la génesis y la estructura de las ciencias, desde un punto de vista lógico y también histórico y sociológico. Ahora bien, ¿Qué es la epistemología? ¿Cuál es su estatus en relación con la filosofía y en relación con las ciencias? El simple hecho de que dudemos entre dos denominaciones es revelador: o decimos epistemología (que es una palabra con aspecto serio, científico) o decimos filosofía de las ciencias (que parece más literario y despierta la desconfianza). El concepto de epistemología es de hecho empleado de diversas maneras según el país y para lo que se use. Pero sin entrar en una discusión detallada, precisemos, al menos, lo que nos parece que la epistemología no puede ser… La epistemología no busca ser ortodoxa y dogmática, que dicte autoritariamente lo que debe ser el conocimiento científico, no quiere ser impuesta sin dar lugar a cuestionamientos, sino más bien es un intento de análisis de la ciencia, dando lugar al estudio de la génesis y la estructura del conocimiento científico, analizando las diferentes posturas en diferentes disciplinas teniendo en cuenta el contexto sociológico, histórico, religioso en que surgen esas explicaciones. No busca reemplazar la ciencia sino que se reflexione sobre ella, sobre sus teorías y métodos, sobre sus consecuencias y aplicación.

Thullier va a decir, además, que la ciencia no es un edifico transparente. Para mantener que la epistemología no tiene objeto, sería necesario admitir que los científicos son conscientes de todos los factores (sociales, políticos, culturales, ideológicos) implicados en sus prácticas. Pero hay razones para pensar que no es así. El científico no es un ser racional y consciente en su totalidad, de quien todos los propósitos y gestos serian objetivos, de quien todos los presupuestos serian perfectamente conocidos y explícitos, cuyo método seria transparente y protegido contra toda influencia perturbadora. Esto es así, ya que por más grande que sea su deseo de objetividad, el investigador no se desembaraza de una vez por todas de sus creencias y de sus prejuicios, de sus imágenes y hábitos trasmitidos y, más o menos directamente impuestos por la sociedad.

OLIVE. Este autor busca la respuesta a ¿Qué es la ciencia? Va a decir que quienes intenten hacerlo deben reflexionar sobre las practicas del científico, como lo hace, los resultados que obtiene y como está condicionado. La historia de la ciencia, la filosofía de las ciencias y la sociología de las ciencias, son las disciplinas que se encargan de analizar esta pregunta. La ciencia no puede definirse, tratando de hacerlo se corre el riesgo de abarcar mucho o dejar otro tanto afuera. Algunos de los problemas que se encuentran para definirla son los lógicos, la forma de razonamiento y los métodos que utilice esta cuenca; los lógicos-semánticos, respecto a los conceptos que utiliza la ciencia; los problemas del desarrollo de la ciencia, respecto al progreso de esta, problemas metodológicos; problemas epistemológicos; y, problemas éticos. a) PROBLEMAS LOGICOS: Algunos problemas lógicos tienen que ver con la forma de razonamiento en los procesos de investigación, y por consiguiente tienen que ver con los métodos de las ciencias. Por otra parte, tenemos la pregunta acerca de la estructura lógica de las teorías científicas. La respuesta más conveniente que se había dado era que las teorías científicas estaban constituidas por conjuntos de enunciados susceptibles de ser verdaderos o falsos, y que las teorías podrían reconstruirse de manera que conformaran una estructura deductiva, al cual, al estar formada por enunciados verdaderos o falsos, hacía que toda la teoría fuera una candidata a ser verdadera o falsa, o sea que decía algo verdadero o algo falso acerca del mundo. Esto se refiere a las ciencias empíricas, aquellas que indagan sobre fenómenos, es decir, sobre sucesos que los seres humanos son capaces de observar por medio de la experiencia directa, o por lo menos detectar con ayuda de instrumentos que extienden nuestra capacidad de observación. Durante los últimos veinte años se han desarrollado las llamadas concepciones semánticas de las teorías, las cuales rechazan la idea de que las teorías científicas sean conjuntos de

enunciados susceptibles de ser verdaderos o falsos. A la fecha prevalecen estas concepciones, cuya idea central es que las teorías pueden concebirse como si fueran predicadas, los cuales por si mismos no son ni verdaderas ni falsas, sino que más bien pueden aplicarse correctamente a ciertos objetos o ciertos hechos, y no así en otros casos. Así las teorías ya no son más vistas como verdaderas o falsas. Y ni siquiera se habla de que una teoría quede refutada o confirmada. Se dice más bien que se ha encontrado que una teoría se aplica a cierta parte o ciertos aspectos del mundo, o en ocasiones se encuentra que una teoría en partículas no es aplicable a ciertas partes del mundo, a las cuales durante un largo tiempo se creyó que podían aplicarse. b) PROBLEMAS LOGICO-SEMANTICOS. Otro tipo de problemas son los que se llaman lógico-semánticos, por ejemplo, la relación del significado de los términos científicos y las teorías de las que forman parte. Existen muchos conceptos cuyo contrato exclusivo pertenece a cierta teoría. Esto no quiere decir que estos términos no puedan aparecer en otras teorías. Pero si ocurre, lo que significa es que la teoría que tiene la titularidad del contrato con el término en cuestión estará presupuesta por aquella otra teoría en la que ahora ocurre el término en calidad de préstamo. Hay términos cuyo significado se construye en relación con cierta teoría, pero que pueden aparecer en otras. Entonces estas otras teorías dependen de la primera, pues no podrían ser identificadas plenamente ni comprenderse cabalmente, ni lograr sus fines. Se dice entonces que la segunda teoría presupone a la primera, pues es esta la que dota de significado pleno a los términos en cuestión. Otro tipo de casos consiste en que ciertos conceptos han sido forjados en alguna disciplina determinada y en relación con algunas teorías en particular, se vuelven necesarios para otras teorías, incluso en áreas científicas diferentes. ¿Qué ocurre con términos que no son propiamente teóricos, en el sentido de que no forman parte de ninguna teoría específica, sino que parecen ser comunes a todas las ciencias, sean naturales o sociales? Por ejemplo, términos como “teoría”, “hipótesis”, “explicación”, “prueba”, “observación”, “corroboración”, “confirmación” A menudo se llama a estos términos metacientificos no porque se los considere ajenos a la ciencia, por el contrario, son los que caracterizan lo científico, sino precisamente por ser comunes a todas las ciencias, al menos las ciencias empíricas, y por tener que ser desarrollados y elaborados en un nivel diferente del de las teorías científicas. Así pues, que sean metacientificos quiere decir que no son conceptos que aparecen en las teorías científicas para referirse al mundo que una disciplina científica particular pretende conocer, sino que son términos que se refieren a entidades y procesos mediante los cuales las ciencias buscan conseguir aquel fin, el de conocer el mundo. Las teorías evolucionan, cambian y también se desarrollan en función del cambio y progreso mismo de la ciencia. c) PROBLEMAS METODOLOGICOS:

Los problemas de orden metodológico son, de manera general, los de los procedimientos para construir y aceptar el conocimiento dentro de cada disciplina en particular. Los métodos incluyen conjuntos de reglas que deberían aplicarse cuando se desease obtener un fin específico, o un grupo de fines determinados. En general las reglas indican el tipo de acciones que se deben seguir para obtener los fines deseados. Las reglas pueden variar en cuanto a nivel de generalidad. Así, pueden ser de lo más general, por ejemplo reglas que indiquen que los científicos deben proponer hipótesis que sean ad hoc, es decir, que no solo expliquen los fenómenos a partir de los cuales se postulan esas hipótesis, sino que expliquen también otros fenómenos, y más aún que sean capaces de predecir y explicar fenómenos novedosos. Otro tipo de regla general, es la que indica que los científicos deben proponer únicamente hipótesis en relación con las cueales puedan especificarse las condiciones empíricas en las cuales esas hipótesis quedarían falsadas. Aquí surge un problemas, derivado especialmente de los análisis de la dinámica de la ciencia, los cuales tratan de entender la forma en la que la ciencia se ha desarrollado, para lo cual atienden no solo a la dinámica de las estructuras conceptuales de la ciencia, sino también a si estructura social y la manera en que la ciencia afecta y es afectada por su entorno social. Estos análisis sugieren que no existe ningún cuerpo de reglas metodológicas que se haya preservado a lo largo del desarrollo de la ciencia. d) PROBLEMAS EPISTEMOLOGICOS: Los métodos de las ciencias están orientados a obtener ciertos fines específicos. El fin general es obtener conocimiento genuino acerca del mundo. Una de las funciones más importantes de los métodos en las ciencias es la discriminación entre las buenas actividades científicas y las malas, y entre los buenos conocimientos científicos y los malos. El problema entonces se traslada a la corrección de los criterios que existen se aplican a cada ciencia. Esto significa mostrar que esos criterios son genuinos criterios epistémicos, o sea que conducen a un auténtico conocimiento. El problema se complica, pues si bien por un lado es preciso identificar y explicar por qué funcionan como funcionan los genuinos criterios epistémicos, también es necesario enfrentar el desafío de la historia y de la sociología de la ciencia cuando se señalan muchas controversias científicas donde las diversas partes presuponen criterios diferentes para decidir sobre la calidad del trabajo, sobre su importancia, sobre su carácter científico, e incluso sobre su verdad. e) PROBLEMAS DEL DESARROLLO DE LA CIENCIA: El progreso: Kuhn ofreció una base sólida para sostener que las concepciones científicas del mundo, las teorías, los métodos de investigación y prueba, y en general los criterios de evaluación y

aceptación de conocimientos científicos en las ciencias empíricas y en las formales, no siempre han sido los mismos. Su trabajo permitió sostener con amplios fundamentos que el desarrollo de la ciencia a lo largo de su historia no consiste en la mera acumulación de conocimientos, teorías o métodos. Pero la obra de Kuhn también mostro como, a pesar de todo esto, es posible hablar de progreso científico. Las ciencias han avanzado y se encuentran en un proceso de continuo progreso. A primera vista por lo menos, se sabe más acerca del mundo, se ha incrementado la exactitud de las mediciones, y en general es posible controlar una mayor cantidad de fenómenos y manipular otros con mayor precisión. Para entender que es la ciencia, deberíamos dar cuenta de cómo es posible que las visiones científicas del mundo cambien y que a veces las diferencias entre las visiones sean muy radicales, y que sine embargo esos cambios constituyes un genuino progreso cognoscitivo. La organización social de la ciencia: A lo largo de la revisión de los problemas anteriores quedo implícito otro tipo de problema: el problema de la organización social de la ciencia. Como se dijo anteriormente la sociología de la ciencia puede entenderse, en sentido estrecho, como un aspecto más de la sociología en cuanto ciencia empírica, pero también puede entenderse en sentido amplio, como una teoría que pretende dar cuenta de la organización social de la ciencia, explicando por que la ciencia ha tenido que organizarse como una actividad colectiva, y como afecta y es afectada por su entorno social. Un problema importante, que se entrelaza con los problemas epistemológicos, es el de si la organización social de la ciencia afecta el contenido sustancial del conocimiento científico, o si únicamente afecta la forma en la que se desarrollan las investigaciones. Para entender lo que es la ciencia debemos comprender con es que se forma y se organizan distintos grupos de investigación, como se relacionan y se comunican entre sí, cual es la estructura social de los mismos grupos, como afecta la competencia a los diferentes grupos, cual es el papel de la colaboración en la ciencia. Pero también se debe entender hasta donde la necesidad de originalidad. f)

PROBLEMAS ETICOS:

El texto nos habla de que la tecnología se utiliza para cosas violentas como las guerras. Y nos lleva a una serie de preguntas por la neutralidad de la misma en la violencia social. La neutralidad de la tecnología con respecto al bien y el mal es más difícil de sostener cuando piensa una en algunas consecuencias de las operaciones donde ciertos sistemas tecnológicos, aparentemente no diseñados para llevar a cabo acciones violentas o nocivas. Los ejemplos de los distintos momentos que nos llevan a pensar sobre este tema se pueden multiplicar hasta el infinito. La pregunta que imponen es si es correcto pensar en la ciencia y en la tecnología como constituidas solo por un conjunto de conocimientos, una, y de técnicas y

aparatos la otra, las cuales son neutrales con respecto a fines que persiguen y que sus consecuencias no son de ningún modo responsabilidad de los investigadores. Durante la mayor parte del siglo XX los filósofos de la ciencia pensaron que había que distinguir y mantener separadas las esferas de los hechos y la de los valores. La ciencia tenía la tarea de investigas y explicar sobre los hechos del mundo. Muchos filósofos de la ciencia, están conscientes de que para entender la ciencia es necesario comprender los valores en los que se funda y que son constitutivos de ella. No basta con entender la ciencia, sino que hay que hacerse cargo de ella. Hay que asumir responsabilidades sobre muchos problemas en la investigación científica y tecnológica, en sus aplicaciones y consecuencias. Hemos mencionado varios de los problemas que deberían abordarse para responder qué es la ciencia. Hemos insistido en que hay al menos dos tipos de respuestas válidas. Una es desde dentro de la ciencia, y corresponde a la imagen científica de la ciencia. La imagen que los científicos tienen de sus tareas, de sus actividades y prácticas, de sus instituciones y de los fines que persiguen, de los medios que utilizan para obtenerlos y de sus resultados. Pero otra respuesta viene necesariamente desde fuera de la ciencia. ¿Por qué lo que producen los científicos es verdadero conocimiento, o porque la ciencia progresa aunque constantemente se revisen o se desechen las concepciones antiguas a lo largo de la historia de la ciencia? ¿Hay necesariamente compromisos éticos dentro de la investigación científica, o es esta neutra con respecto al bien y al mal, y los problemas éticos surgen solo cuando se trata de hacer aplicaciones de los conocimientos científicos? Todas estas son cuestiones que no pueden ser respondidas por la ciencia misma sino más bien por otras disciplinas como la filosofía, la sociología y la historia de la ciencia, que corresponden a la imagen filosofía de la ciencia. Estas disciplinas se preocupan por dar cuenta de las condiciones necesarias para que surja y se desarrolle la ciencia. Se preocupan por responder a la pregunta de cómo es posible que se obtenga, cuando se logra, un genuino conocimiento acerca del mundo, entre otras. Las dos imágenes son imprescindibles para responder a la pregunta ¿Qué es la ciencia? Pero todavía hay una tercera imagen de l...

Similar Free PDFs

Filosofia II Unidad I,II Y III

- 7 Pages

Resumen epistemologia

- 15 Pages

Resumen biologia uader

- 46 Pages

Resumen Unidad I

- 3 Pages

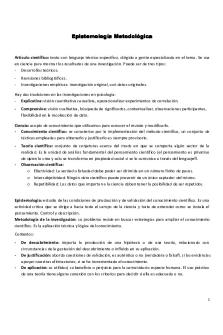

Epistemologia Metodologica I

- 15 Pages

Platón - Resumen - Epistemologia

- 8 Pages

Resumen Epistemologia. Nico Maggi

- 30 Pages

Resumen epistemologia-1

- 17 Pages

Unidad 3 - Resumen Fisiologia I

- 4 Pages

Popular Institutions

- Tinajero National High School - Annex

- Politeknik Caltex Riau

- Yokohama City University

- SGT University

- University of Al-Qadisiyah

- Divine Word College of Vigan

- Techniek College Rotterdam

- Universidade de Santiago

- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang

- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

- Baguio City National High School

- Colegio san marcos

- preparatoria uno

- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107

- Dalian Maritime University

- Quang Trung Secondary School

- Colegio Tecnológico en Informática

- Corporación Regional de Educación Superior

- Grupo CEDVA

- Dar Al Uloom University

- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería

- 上智大学

- Aakash International School, Nuna Majara

- San Felipe Neri Catholic School

- Kang Chiao International School - New Taipei City

- Misamis Occidental National High School

- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros

- Kolehiyo ng Pantukan

- Batanes State College

- Instituto Continental

- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)

- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu