Desarrollo cognitivo en la adolescencia PDF

| Title | Desarrollo cognitivo en la adolescencia |

|---|---|

| Course | Fundamento del Desarrollo Cognitivo |

| Institution | Universidad Azteca de Chalco |

| Pages | 11 |

| File Size | 102.7 KB |

| File Type | |

| Total Downloads | 65 |

| Total Views | 159 |

Summary

El descubrimiento de que el desarrollo de la zona prefrontal continúa incluso durante la adolescencia ha sido relativamente reciente. Gracias a los estudios con resonancia magnética se ha observado que la materia gris aumenta hasta los once o doce años para disminuir a partir de ese momento como con...

Description

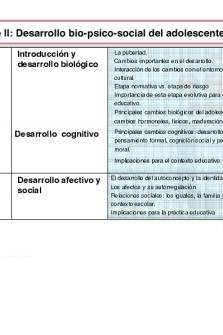

DESARROLLO COGNITIVO EN LA ADOLESCENCIA

Introducción A partir de los once años, el desarrollo cerebral y cognitivo proporcionan al adolescente una forma más flexible, clara y sistemática de manipular la información. Piaget (1954) denominó a este período el estadio de las operaciones formales, precisamente para diferenciar el tipo de actividad intelectual del adolescente (abstracta, hipotética y de naturaleza mental) de la del niño (concreta, empírica y basada en lo material, lo observable, lo palpable). En la primera parte de este tema se explicarán las principales características del pensamiento adolescente desde la perspectiva del procesamiento de la información y a continuación se definirá el pensamiento hipotético-deductivo como resultado tanto del conocimiento adquirido como de la evolución de los procesos mentales. Esto propicia que el adolescente sea capaz de construir nuevas teorías y hacer predicciones acerca de la realidad y de las personas. Posteriormente veremos que, a pesar de todo, el pensamiento adolescente aún adolece de la capacidad para utilizar todo este potencial de forma objetiva y exhaustiva, y citaremos algunas limitaciones que los adolescentes superarán con la madurez y la experiencia personal y social. Por último, se resumirán algunas de las características de este período desde la perspectiva de Piaget, tanto aquellas que han supuesto la base de las investigaciones posteriores como las que han sido objeto de revisión y redefinición. Cambios en la maduración cognitiva en la adolescencia Los jóvenes a partir de los once años tienen una capacidad de control de sus mecanismos mentales, un grado de conocimiento sobre las cosas, y sobre sí mismos y sus capacidades que no poseen los niños antes de esa edad. El desarrollo intelectual a esta edad no es tan visible como el desarrollo físico, pero sin embargo aparecen ciertos rasgos de razonamiento, metacognición y pensamiento independiente que marcan un antes y un después con los períodos anteriores. El desarrollo de la conectividad de todas las áreas cerebrales con un creciente aumento de las conexiones en la zona prefrontal propicia que las percepciones, los conocimientos sean más fácilmente accesibles y estén más integrados, y que además la capacidad reflexiva aumente considerablemente. A partir de esta edad los adolescentes son capaces de pensar de forma más analítica, ordenada y sistemática. Pueden analizar los diferentes efectos de una acción o decisión, evaluando las distintas opciones una a una y hacerlo exclusivamente de forma mental sin tener que constatar cada una de las opciones. Tanto la experiencia como la capacidad de planificación les proporcionan las

bases para proyectar en su mente la consecuencia de cada una de las opciones. También pueden pensar en símbolos (pensar en contenidos numéricos, lingüísticos, ideas abstractas) y utilizar símbolos que representen símbolos (despejar una X que representa a un número en una ecuación) lo que les permite mejorar en habilidades matemáticas y álgebra. Pensar en términos abstractos les facilita comprender aquello que no se refiere a la realidad como la ironía, la metáfora y el sentido no literal de muchas expresiones. Por eso son capaces de comprender textos y recursos literarios. Todo ello contribuye al avance de un razonamiento lógico, analítico y moral mucho más rico y profundo. Memoria declarativa y procedimental El descubrimiento de que el desarrollo de la zona prefrontal continúa incluso durante la adolescencia ha sido relativamente reciente. Gracias a los estudios con resonancia magnética se ha observado que la materia gris aumenta hasta los once o doce años para disminuir a partir de ese momento como consecuencia de nuevas sinapsis y posterior poda en esta zona. Esto implica una mielinización progresiva de las conexiones neuronales en esta zona en función de las nuevas experiencias y explica los cambios que se producen en el modo en que los adolescentes procesan la información (Somerville, Jones, Ruberry, Dyke, Glover y Casey, 2013). La conectividad entre la zona prefrontal y las demás zonas cerebrales explica también una mayor coordinación y eficacia de las funciones físicas y cognitivas. Estos cambios que ocurren en la estructura cerebral (cambios estructurales) promueven por tanto cambios en las funciones (sofisticación funcional). Este cambio se manifiesta en la memoria y en las funciones de control inhibitorio, flexibilidad y planificación. Aquellas memorias implícitas que forman parte de nosotros desde la infancia y que se refieren al modo en que hemos aprendido a comportarnos, las asociaciones y respuestas automáticas, los hábitos, los procedimientos y modos de hacer, forman parte ya de la memoria a largo plazo del adolescente. Este es un tipo de memoria automática y procedimental que forma parte de nuestra memoria a largo plazo. Para esa edad, somos capaces de montar en bici, hacernos un bocadillo, multiplicar o responder a una frase hiriente de forma automática sin apenas conciencia de cómo lo hemos hecho. El contenido de nuestra memoria procedimental es denominado por ello conocimiento procedimental (el cómo). Al mismo tiempo, como consecuencia de la mejora en la memoria de trabajo (podemos procesar más cantidad de información) y de la capacidad de categorización y organización del conocimiento (si el conocimiento puede agruparse y ordenarse, queda más espacio para introducir nueva información), aumenta la cantidad de contenidos de la memoria a largo plazo. Este tipo de memoria es la declarativa y los datos, contenidos y hechos que la componen constituyen el conocimiento declarativo (el qué). Ambos tipos de memoria permiten explicar por qué algunos niños con dificultades de aprendizaje tienen problemas para comprender procedimientos implícitos (asociar sonidos a letras, aprender

reglas gramaticales) y no para retener datos o contenidos (Ullman y Pullman, 2015). Cambios funcionales de la mente adolescente Otros cambios funcionales junto con la memoria, son los relacionados con la velocidad de procesamiento (se percibe, reconoce, reacciona y recupera información de su mente muy rápido) y el desarrollo de la función ejecutiva. Por eso se observa una mejora en la atención selectiva, el control de la impulsividad, la flexibilidad mental y la capacidad reflexiva para la toma de decisiones. Estas capacidades aumentan progresivamente hasta los veinte años y no todas al mismo tiempo. La mejora en la atención y control inhibitorio son evidentes antes que la velocidad de procesamiento y estos parecen contribuir al desarrollo de la memoria de trabajo (Luna, Garver, Urban, Lazar y Sweeney, 2004). Pensamiento científico y solución de problemas La capacidad de pensamiento más sofisticado permite a los niños usar mejores estrategias para la solución de problemas. Hasta este momento la solución dependía de que el objeto del problema estuviera presente y del conocimiento específico del niño respecto a esa realidad concreta. Ahora la experiencia se ha ampliado y los mecanismos mentales son más sofisticados. Los adolescentes usan esos mecanismos que ya han puesto en práctica previamente en situaciones diversas para solucionar problemas generales acerca de realidades no presentes. Un ejemplo es que el adolescente determina la diferencia entre la situación real y la deseada (hacer una fiesta) y pone los medios para reducir esa diferencia a través del análisis de los distintos medios (llamar, enviar cartas, mandar mensajes de texto) existentes para conseguir un fin (reclutar amigos). Esto se observa también cuando aprenden un nuevo juego. Al principio intentan solucionar las situaciones nuevas de muchas maneras distintas pero, tras varios ensayos, repiten aquellas que son más eficaces (Siegler, 2000). A medida que se descubren las estrategias más útiles en distintas situaciones se van refinando hasta conseguir aquellas más rápidas, más acertadas y que requieren menos esfuerzo. Un tipo de estrategia utilizado en la adolescencia, que muchas veces se contrapone a la lógica racional, es el uso de heurísticos o reglas que no garantizan una solución pero son útiles para resolver una amplia gama de problemas. Algunas veces los adolescentes usan procedimientos analíticos, lógicos o matemáticos para solucionar problemas (las estadísticas dicen que fumar mata). Otras, buscan soluciones rápidas a través de heurísticos (mis padres fuman y están vivos). Los heurísticos son formas de solucionar las dudas acerca de una verdad o realidad a partir de la experiencia personal o la imitación de personas que obtienen resultados en la dirección esperada. La solución analítica, sin embargo, implica analizar la información y pensar en términos estadísticos (tendré que fijarme en la proporción de muertes en la población fumadora y en esa proporción en la población no fumadora). Los adolescentes son más capaces que

los niños de utilizar métodos analíticos para la búsqueda de soluciones, aunque eso no implica que nunca se usen métodos heurísticos (Kail, 2012). La capacidad de solucionar problemas de forma cada vez más analítica y menos sesgada es lo que posibilita el pensamiento científico. Hasta la adolescencia los niños adquieren datos a partir de los cuales construyen teorías sobre la realidad. Estas teorías son a menudo consideradas informales porque carecen del rigor de las teorías científicas y porque los niños rara vez ponen a prueba esas teorías en la práctica. El adolescente sin embargo, piensa en situaciones posibles y trata de contrastarlas en la realidad a través de la experimentación, elaborando todas las situaciones posibles a través de una comprobación sistemática en la que un factor se mantiene constante mientras se manipulan los demás. A pesar de eso, muestran aún algunas limitaciones y muchos puntos en común con niños más pequeños. Primero, tanto los niños como los adolescentes tienen concepciones equivocadas de los fenómenos científicos y esto interfiere en su pensamiento. A partir de la experiencia en el mundo físico y social los niños y adolescentes construyen modelos mentales que les ayudan a comprender el mundo pero muchas veces esos modelos son erróneos y necesitan modificarlos. Por ejemplo, pueden creer que la energía es una propiedad exclusiva de los seres vivos y no de objetos o sistemas físicos (Nordine, Krajcik y Fortus, 2011). Segundo, tanto niños como adolescentes pueden llegar a conclusiones prematuras sin basarse en suficiente evidencia, sin explorar alternativas o confundiendo variables. Por ejemplo, ante una serie de coches pueden pensar que el más veloz será aquel con mayor motor y mejores ruedas sin tener en cuenta la combinación de estos factores en los distintos vehículos (Zimmerman, 2007). Por último, tanto niños como adolescentes tienen dificultades en el uso de los datos que evalúan sus teorías, Por ejemplo, si los datos no avalan su pensamiento tienden a infravalorar esos datos, mientras que si los avalan tienden a tomarlos como válidos aunque las condiciones de evaluación no hayan sido muy fiables (Jacobs y Klaczynski, 2002). Autores recientes han mostrado que estas limitaciones pueden superarse a través de entrenamiento, y que la instrucción explícita por parte de un adulto en el manejo de variables, junto con el descubrimiento y la experimentación guiada, pueden favorecer el desarrollo del pensamiento científico en los niños (Lorch et al., 2010). El razonamiento hipotético-deductivo El pensamiento hipotético es el pensamiento que implica razonar sobre proposiciones que pueden reflejar o no reflejar la realidad. Las posibilidades adquieren una vida propia en la cual el aquí y ahora es solamente una de entre muchas posibilidades alternativas. Para el niño más pequeño, las posibilidades imaginadas (como en el juego de simulación) siempre están sujetas al mundo de lo cotidiano, tal como lo conoce, o tal como desea que exista. Para el adolescente, la posibilidad adquiere una vida propia y la realidad es solamente una de entre muchas posibilidades. (Flavell, Lindberg, Green y Flavell, 1992) presentan un

ejemplo de la capacidad del adolescente para ignorar lo real y pensar sobre lo posible. Si se ofrecen 50 euros a un estudiante universitario con dificultades económicas para argumentar a favor de la opinión de que el gobierno nunca debería dar o prestar dinero a estudiantes universitarios en dificultades económicas, lo más posible es que se ganen ese dinero ofreciendo un argumento convincente (aunque no sea sincero). En contraste, los niños en edad escolar tienen mayores dificultades para argumentar en contra de sus propias creencias e intereses personales. La capacidad para divorciarse de las propias creencias, manipular mentalmente dos ideas contrapuestas, y argumentar como si uno mismo creyera algo diferente o contrario a lo que cree, hace a los adolescentes mucho más interesantes y expertos en el debate intelectual. También les lleva a invertir cualquier supuesto y a examinar de forma crítica la lógica de todo en lo que creen. La capacidad para pensar de forma hipotética también supone que los adolescentes pueden analizar las realidades de la actualidad dentro del marco de los valores abstractos, como los que refieren al amor, la justicia, el papel de lo divino y el sentido de la vida humana. Están dispuestos a criticar «cómo son las cosas» a la luz de las hipótesis sobre «cómo serían las cosas si...», y sobre cómo se interrelacionarían las personas en un mundo en el que la justicia fuera una realidad, el amor fuera sincero o el sentido de la vida humana se pudiera reconocer de verdad. Esta es una de las razones por las que la adolescencia constituye a menudo una época de reflexiones agonizantes sobre el mundo y nuestro lugar en él, enfrentando al adolescente con ideas y sentimientos que son novedosos, provocativos y a veces atemorizadores. Durante los años escolares los niños avanzan precipitadamente en el dominio del razonamiento inductivo, haciéndose cada vez más capaces de utilizar sus conocimientos acumulados de hechos concretos, así como sus experiencias personales, para alcanzar conclusiones sólidas sobre sus experiencias prácticas con los objetos, las personas, los acontecimientos naturales y los temas escolares. Básicamente, su razonamiento funciona así: «Si tiene el aspecto de un pato y suena cómo un pato, entonces debe de ser un pato». Durante la adolescencia, cuando los jóvenes desarrollan su capacidad para pensar de forma hipotética, pronto se hacen más capaces de utilizar el razonamiento deductivo. Es decir, pueden empezar a partir de una premisa o teoría general y deducir inferencias lógicas de ella, y después comprobar la validez de estas inferencias. El razonamiento hipotético-deductivo permite al adolescente desarrollar hipótesis y diseñar experimentos para poner a prueba esas predicciones hipotéticas en la realidad. Le permite considerar todas las hipótesis que puede imaginar y examinarlas de una en una para eliminar aquellas que son falsas y llegar a la verdadera. Este tipo de pensamiento es pues una herramienta para resolver problemas, pensar en posibilidades o situaciones ideales y planificar las acciones necesarias para acercarse a ellas. Esto no implica abandonar el razonamiento inductivo, al contrario, implica una mayor capacidad para utilizar ambos tipos de

razonamiento en función del tipo de problema o situación. De hecho, los investigadores han mostrado que los adolescentes y adultos combinamos el

razonamiento racional analítico con el pensamiento intuitivo y emocional (caracterizado por el uso de heurísticos) y que la utilización de ambas vías de procesamiento permiten que la mente a partir de la adolescencia sea más flexible y que durante este período aprendamos a equilibrar el uso de la intuición, la emoción y reflexión. Reflexividad e impulsividad en los adolescentes. ¿Cómo podemos comprender su mente? La percepción en nuestra sociedad respecto a la adolescencia es contradictoria. Por un lado, atribuimos a los adolescentes las capacidades del adulto, y les exigimos seriedad, responsabilidad y autonomía. Por eso a menudo nos sorprenden y defraudan sus conductas arriesgadas, conflictivas e impredecibles. De ahí que la visión de los adultos acerca de este período sea muchas veces negativa. Algunos investigadores han intentado comprender esta contradicción y han aportado datos que Alfredo Oliva (2007) recoge en esta interesante revisión. Es cierto que en la etapa de la adolescencia se producen ciertos cambios en la corteza prefrontal que promueven un desarrollo evidente de la capacidad reflexiva y autoreguladora. Esta zona cerebral es la que más tarda en madurar en comparación con otras zonas como las sensoriales o motoras, que maduran muy temprano en la infancia. Sin embargo, aunque ciertos avances sean evidentes, estas capacidades de control siguen evolucionando a lo largo de la adolescencia y no culminan hasta al menos los veinte años. Además, durante este período, otro fenómeno tiene lugar, y es el desarrollo de las estructuras mesolímbicas (amígdala, hipocampo, núcleo accumbens), cuya función es la regulación de las emociones y el procesamiento de las recompensas. Este circuito es muy sensible a los cambios hormonales que ocurren en este periodo y, precisamente a este desequilibrio se atribuyen las intensas experiencias emocionales, la búsqueda de nuevas sensaciones y conductas arriesgadas de los adolescentes. A medida que se instauran las conexiones entre el lóbulo prefrontal y las estructuras límbicas, y a su vez se alcanza el equilibrio hormonal, más controlada es la conducta y mayor la capacidad para la toma de decisiones. Este desequilibrio temporal entre circuito motivacional mesolímbico y circuito cognitivo prefrontal nos ofrece un marco excelente para comprender el comportamiento adolescente y percibirlo como un período de vulnerabilidad que requiere una alta dosis de sensibilidad, vigilancia y comprensión por parte de los adultos. La construcción de teorías Como resultado de todo este desarrollo cognitivo, los adolescentes se convierten en constructores de teorías en su vida cotidiana. Mientras que los niños más

pequeños suelen generalizar a partir de su experiencia y conocimiento inmediatos sobre hechos específicos para derivar conclusiones relativas al mundo que les rodea, los adolescentes intentan crear teorías más globales e integradoras que sean coherentes con las múltiples formas de evidencia e información. Así pues, sus teorías son más amplias y generalizables porque están cuidadosamente consideradas y comprobadas en un ámbito de más experiencia y conocimientos nuevos, a consecuencia de lo cual se presentan de forma más elaborada. Además, en particular, los adolescentes mayores son bastante capaces de desmontar sus propias teorías y construir otras nuevas. Según algunos autores, la gente muchas veces suscribe de forma obstinada una teoría encarecidamente defendida, incluso ante la evidencia de pruebas en contra, hasta que diseñan una teoría alternativa para sustituirla, y después suscriben la nueva teoría con la misma fuerza con la que defendían la anterior. Normalmente los adolescentes y los adultos tienen dificultades para pensar en teorías alternativas a las que defendían previamente o para imaginar lo que supondría aceptar una demostración que desmantele la teoría anterior, aunque hay factores como la fiabilidad y credibilidad que perciben en quienes sostienen teorías que los cuestionan (Kellough y Kellough, 2008). En resumen, la adolescencia es testigo del inicio de la actividad de la mente teórica, con un largo camino por recorrer. Los adolescentes intentan diseñar teorías que proporcionen una explicación satisfactoria sobre la experiencia de la vida. Pero su capacidad para hacerlo, con coherencia ante las experiencias y evidencias diversas, se desarrolla gradualmente, prolongándose hasta la edad adulta. La construcción de conceptos sobre uno mismo Avanzar hacia el reino de lo posible, lo hipotético y lo abstracto tiene importantes consecuencias personales para los adolescentes, permitiéndoles un nuevo nivel de autoexamen. El análisis de las propias ideas y sentimientos, la predicción del futuro de uno mismo y la reflexión sobre las propias experiencias subyacen a una mayor actividad de reflexión y de consciencia de uno mismo y también una capacidad creciente para centrarse en uno mismo. Es...

Similar Free PDFs

Desarrollo adolescencia

- 7 Pages

Embarazo EN LA Adolescencia

- 10 Pages

Teorías del desarrollo cognitivo

- 12 Pages

Tema 5 Desarrollo Cognitivo

- 32 Pages

Popular Institutions

- Tinajero National High School - Annex

- Politeknik Caltex Riau

- Yokohama City University

- SGT University

- University of Al-Qadisiyah

- Divine Word College of Vigan

- Techniek College Rotterdam

- Universidade de Santiago

- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang

- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

- Baguio City National High School

- Colegio san marcos

- preparatoria uno

- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107

- Dalian Maritime University

- Quang Trung Secondary School

- Colegio Tecnológico en Informática

- Corporación Regional de Educación Superior

- Grupo CEDVA

- Dar Al Uloom University

- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería

- 上智大学

- Aakash International School, Nuna Majara

- San Felipe Neri Catholic School

- Kang Chiao International School - New Taipei City

- Misamis Occidental National High School

- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros

- Kolehiyo ng Pantukan

- Batanes State College

- Instituto Continental

- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)

- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu